Zimrí y Jiel

Publicado: octubre 29, 2020 Archivado en: Gedeón Martos | Tags: historias Deja un comentarioGedeón Martos

Estando en Tirsá, Zimrí, rey de Israel en el año 885, fue cercado por Omrí. Buscó el acorralado refugio en la ciudadela. Creyéndose acabado, prendió fuego a la casa en donde había sido acogido con generosidad, aun consigo dentro, condición que fue necesaria para encender la hoguera porque había decidido permanecer solo, no tanto para conseguir un efecto destructivo e injustificado. A falta de mejores razones, prefirió morir inmolado por su propia mano.

No obstante haber actuado como brazo de la lucha contra la abominación y la brevedad de sus días, también en esta ocasión fue causa de su infortunio un pecado. Había hecho el mal a los ojos de Yavé, yendo por el camino de Jeroboam y del pecado que hizo cometer a Israel. Por pocos que sean los días, por justas que sean las intenciones, por grande y generoso el corazón de los más resueltos, pocos escapan a la acción del pecado, como explican los encargados de juzgarlo, no así los que infaliblemente están condenados a incurrir en él. Tuviera o no conciencia de la maldad de sus actos, Zimrí fue un pecador apresurado, fruto impuro de una modalidad de sacrificio que se había impuesto entre los fenicios.

Algunos años después, Jiel de Betel, un hombre del tiempo de Ajab, el rey de Israel entre 874 y 853, decidió reedificar Jericó, ciudad en ruinas y sin muros desde los tiempos en que Josué la conquistara, y en cuyo abatido estado se había mantenido hasta aquel momento. Es probable que Jiel emprendiera la reconstrucción bajo los auspicios de Ajab y con la idea de completar las defensas de Israel frente a Moab.

El precio de aquella decisión fueron dos de los hijos de Jiel, Abirón, el primogénito, con el que puso los fundamentos de la reconstrucción, y Segub, su hijo menor, con el que puso las puertas. Procediendo de aquel modo, el promotor de la obra se atuvo a la costumbre que regía para la fundación de las ciudades en su tiempo y donde vivía. Allí entonces en estos casos había que ofrendar sacrificios infantiles, otra infiltración fenicia entre el pueblo elegido consecuencia de los errores diplomáticos. Por efecto de la trastornada creencia la toleró el desordenado rey, quien lo habría justificado entre las gentes de Israel por influencia de Jezabel, la reina consorte, originaria de Tiro.

Pero piensa el autor sagrado que con este doble sacrificio en realidad Jiel cumplía una premonición de Yavé, quien para que fuera conocida se había valido tiempo atrás de la boca de Josué, el primero de los jueces hebreos, hijo de Nun. Por su inspiración había pronunciado el siguiente juramento: “¡Maldito sea delante de Yavé el hombre que se levante y reconstruya la ciudad de Jericó! ¡Sobre su primogénito echará su cimiento y sobre su pequeño colocará las puertas!”. Quedó así proclamado con una exactitud sobrenatural lo que efectivamente ocurriera luego.

La maldición inspirada por Yavé estaba auspiciada por malos hábitos precedentes. A comienzos de la primera mitad del segundo milenio, mucho antes de que Josué la conquistara, Jericó apenas si merecía el nombre de ciudad, y no hay muchas razones para pensar que dejara de ser un lugar de escasa población durante los siglos siguientes. Bajo el muro de uno de los pocos edificios entonces construidos los arqueólogos hace años descubrieron los restos de un niño. Lo que tomado de manera aislada pudo parecer un singular incidente escabroso, coincidió con que en los cimientos de los muros de algunas poblaciones sirias, también de escasa entidad, aparecieron vasijas llenas de esqueletos de niños.

Cuando la prueba arqueológica está refractada por el sesgo de los estratos no siempre es fácil tomar una decisión cronológica rigurosa, y menos aún lo sería cuando las técnicas de las excavaciones no eran tan exigentes y minuciosas como lo son ahora. Tal ha sido el efecto del primitivo trabajo de exhumación de los fósiles, hecho a buen seguro por unos sencillos constructores que debían cimentar un edificio. Los indicios cronológicos de las poblaciones sirias no son tan sólidos como los de Jericó.

Es posible que la coincidencia entre unas y otra solo sea semejanza de circunstancias y no concordancia temporal. Pero, a la vista de las conexiones que los restos tejen entre sí, una parte de los analistas está dispuesta a tomar por contemporáneos los testimonios, sean atinentes a un edificio en particular o a toda la ciudad. Para ellos, todos los que se atengan a estas modalidades deberían ser fechados en la primera mitad del segundo milenio.

De ser admitida como posible esta suposición, la reiterada práctica del acto debe ser interpretada como algo más que azar, desde luego como la ejecución de un rito al servicio de una creencia. Los niños enterrados en los fundamentos de los edificios, y en particular en la cimentación de las murallas, serían sacrificados para colocarlos en aquellos lugares. Desde allí debían irradiar efectos benéficos sobre la vida que empezaba, bien fuera en una residencia familiar, bien en una población completa que necesitaba pertrecharse de sus defensas pasivas.

La vida nueva sacrificada debía actuar como simiente que con el tiempo fructificara en muchas más. Así como el grano que se siembra es la renuncia a una parte de la cosecha destinada al alimento –renuncia por tanto a una fracción de la supervivencia, a cambio de los granos en los que aquel sacrificado germinará– la entrega de un nacido reciente sería la entrega de un germen al que de buen grado se renunciaría a cambio de que arraigara la vida en el lugar decidido para que la población se perpetuara. Más que una feliz comparación, tan explícita similitud debió ser el camino que recorriera el autor de la traslación desde la elaboración alegórica de los hechos litúrgicos hasta las ideas que proporcionaran cobertura moral a los derramamientos de sangre que era inevitable consumar.

Los de Jericó y las poblaciones sirias serían los primeros casos de esta práctica, y no parece que puedan relacionarse con influencia exterior alguna, sea cual sea la procedencia que se considere. Aunque se supusiera que las primitivas costumbres de los cimentadores de los edificios tuviera por origen una influencia exterior, la coincidencia del rito en la fundación tanto de las defensas urbanas como en el origen de un solo edificio excluiría esa posibilidad.

Sin que por el momento sea posible precisar un área de concentración original del fenómeno, sí se podría admitir que el supuesto rito habría tenido su origen en el área siriopalestina, y que Jericó pudo ser el centro responsable de la invención. Por la solidez de su cronología estamos obligados a tenerla por original, hasta tanto otra prueba venga a contradecir estos indicios.

Gracias a la inspiración premonitoria de Yavé, y a la disciplinada colaboración de Jiel, el mal continuaría su sendero más de un milenio después, sin que por eso Yavé dejara de estar con Josué, cuya fama se extendió por toda la tierra.

Población de Valverde. II

Publicado: octubre 22, 2020 Archivado en: Dante Émerson | Tags: población Deja un comentarioDante Émerson

Del periodo anterior a la institución del condado maneja Romero tres documentos. El primero, de 1300, es la reducción de Niebla al fuero de Jerez (Romero, 1956: 7 y 270). Nada observa en este texto que indique algo sobre nuestra población. También el tercero parece que utiliza el topónimo Niebla solo de forma genérica. Se trata de una concesión de tierras al concejo, fechada en 1338, en la que no aparece Facanías (Romero, 1956: 8-9 y 270). El segundo es un ordenamiento de las Cortes de 1329, que supone sancionado por Alfonso XI a iniciativa del concejo de Niebla. Manda que las tierras comunales vendidas por presión de caballeros “e otros omes poderosos” sean devueltas a los pueblos a cambio de lo que costaron (Romero, 1956: 7-8 y 270). En este caso ni siquiera hay posibilidad diplomática de que haya referencia a Facanías. Para Romero, tampoco habría historia de nuestra población antes de mediados del siglo XIV, a pesar de lo cual, comentando el dato de 1329, habla de “[…] los valverdeños, moradores del lugar entonces llamado Facanías […]” (Romero, 1956: 9).

En 1369 algo habría cambiado. En el texto de la cesión a Juan Alonso de Guzmán de la tierra de Niebla, Romero subraya en la serie de topónimos Facanías y concluye: “Estos documentos acabados de relacionar tienen interés para nuestro asunto, por ser la primera vez que fehacientemente aparece nombrado Valverde, con el antiguo nombre de Facanías, o sea que, por lo menos en 1369 ya existía nuestro lugar” (Romero, 1956: 12 y 270). Si se expresa así es porque se está refiriendo además al texto que instituye el mayorazgo sobre el patrimonio recibido por el nuevo conde, de 1371, en el que se vuelve a citar el topónimo (Romero, 1956: 10-11 y 270). La historia demostrable de Facanías para Romero arranca pues de 1369.

La información sobre el lugar entre fines del siglo XIII y principios del XIV se ha incrementado razonablemente desde 1956.

Ladero (1992: 33), a partir del documento de 1315, afirma que Fernando IV habría concedido Facanías a Ruy Fernández de Robreda. No dice que la cesión tuviera lugar entre 1295 y 1312, pero durante ese tiempo tendría efecto la transmisión, si es que Fernando IV actuó en uso de sus poderes reales, lo que parece obvio. De Ruy Fernández de Robreda lo único que descubre es que era vecino de Niebla.

¿Qué significa la concesión? ¿Que Ruy Fernández estaba dispuesto a emigrar a Facanías? ¿O que a este personaje se le pagaba un servicio con la cesión de un lugar y sus tierras? ¿Era un caballero o un ome poderoso que antes de 1329 había presionado para que le fueran vendidos comunales? ¿Supo aprovechar la crisis política del concejo de Niebla, dividido desde 1309 por enfrentamientos en los que el propio Fernando IV hubo de intervenir, y enajenó el dominio de una de sus aldeas en beneficio propio?

Ladero parece inclinarse por la última posibilidad, aunque no con todos los elementos que acabo de sumar. Que la cesión de dominio de Fernando IV a Ruy Fernández fuera una de las piezas que movió el rey para solucionar la crisis de 1309 no pasa de ser una conjetura. Para Ladero la concesión a Ruy Fernández sería “un intento de secesión” (1992: 33). Se le habría concedido el señorío sobre de Facanías, “aunque el dominio no llegó a hacerse efectivo” (Id.).

De lo que dice Ladero se deduce además que la primera posibilidad queda excluida. Ruy Fernández de Robreda no es un personaje equiparable a Julián Pérez y sus dos hermanos (Cabeza de Andévalo) o a lo que aparenta Juan Pérez (Alfayar), que son colonos contemporáneos. De haberlo sido, nos pondría sobre una pista más segura, la del tamaño de la población de Facanías en aquel momento, y permitiría concordarlo con los datos sobre lugares que conocieron experiencias pobladoras en este periodo. Si el acto fue la concesión del señorío, aleja la posibilidad de relacionar lo que sabemos de Facanías con los procedimientos de población de su tierra puestos en marcha por el concejo de Niebla. Y lo que es peor. Ni siquiera permite resolver el más importante de los problemas, si Facanías estaba o no poblada en aquel momento.

De Facanías se supone que procede de tiempos anteriores a la conquista castellana, como topónimo y como lugar en el espacio. Eso es lo que dice el texto de 1315, que es el que afirma aquello de “así como lo avía Aben Mafon”. Pero no parece que haga referencia a si el lugar había quedado despoblado o no después del traspaso de dominio de 1262. Los datos que aporta Ladero sobre Facanias o Facanías (de las dos formas la denomina, 1992: 33) durante este periodo no son precisos en este sentido. En su texto no está claro si las decisiones administrativas se relacionan con el programa de población de entonces, o si solo es un acto de transmisión del dominio.

La salida que finalmente se le da al circunstancial traspaso de señorío abre otras vías de interpretación. Lo que ocurrió en 1315 –y sobre esto ya hay más certeza– es que el adelantado, Fernán Pérez Ponce, interviene en el asunto y consigue un acuerdo entre Ruy Fernández y el concejo de Niebla, que recupera su dominio sobre Facanías mientras que el personaje en cuestión renuncia a sus derechos sobre el dominio del lugar y recibe como compensación ocho peonías de tierra en el Cortijo de Pero Caro (Ladero, 1992: 33-34; 1315, agosto 8. Renuncia de Ruy Fernández de Robreda. ADMS, legs. 345 y 742, Ladero, 1992: 34 n). No resuelve el problema de población, pero permite indagar en otras direcciones.

Una parte de la solución puede estar en la cantidad de tierra que recibe Ruy Fernández a cambio del dominio de Facanías, el único medio del que disponemos para valorar no tanto lo que gana cuanto lo que pierde, que es nuestro objeto. Si un bien se cambia por otro, debe haber alguna equivalencia entre ambos. Para decidirlo necesitamos saber qué fuera peonía en el siglo XIV, algo sobre lo que ninguna de las referencias disponibles es sólida. Pero ni la más optimista de las interpretaciones de la dispersa erudición, ni el más optimista de los cálculos, llevarían las ocho peonías más allá de las 2,5 hectáreas.

Nunca hay relación de igualdad absoluta, o por lo menos la desigualdad en las relaciones es mucho más frecuente. Tampoco al supuesto de equivalencia entre Facanías y las tierras en el Cortijo de Pero Caro habría que recurrir como argumento si, en el intercambio, mediara la crisis política. El arbitraje inapelable de Fernán Pérez Ponce, el adelantado, lo invalidaría.

Pero si Facanías y las ocho peonías en el Cortijo de Pero Cano, un lugar cerca de Trigueros, fueran de algún modo equivalentes, Facanías, en 1315, estaría poco valorada. Para afirmarlo, no hay que averiguar el precio de la tierra en la zona en ese momento, que tal vez diera una medida más exacta de la operación, al menos para la manera común de estimar el valor.

De haber consolidado Ruy Fernández el dominio sobre Facanías, sus habitantes y posibles siervos tendrían que materializarlo. Su número de vecinos y su territorio debían tener pocas perspectivas inmediatas de proporcionar rentas. Porque la tierras hasta donde se extendieran fuera poca, porque su nivel de uso fuera bajo o porque la cantidad de personas que habitaran el lugar, de forma concentrada o dispersa, fuera muy escasa. O por todo o alguna de las posibles combinaciones de factores.

Las tierras recibidas como compensación, aparte su calidad, si estuvieran por roturar, exigirían inversión antes de que fueran productivas. Su precio estaría por debajo del habitual para las tierras puestas en cultivo. Para Fernández de Robreda pudieron aventajar a las de Facanías porque era vecino de Niebla, y el acceso a ocho peonías cerca de Trigueros pudo resultarle mucho más económico, para cualquier desplazamiento, aunque no fuera él quien se moviera.

El negocio de los fármacos

Publicado: octubre 15, 2020 Archivado en: Eladio Conradi | Tags: historias Deja un comentarioEladio Conradi

Un hombre al que llamaban fármaco era designado entre los que vivían al amparo del tejido de una ciudad, regida por poderes que se contrapesaban, para que personificara cualquier miasma pública que sus habitantes acusaran, y de la que había que desprenderse para que el orden creado a favor de sus vecinos prosiguiera su curso en paz. Por decreto de su primer magistrado, lo expulsaban de la comunidad, hasta el grado que en ocasiones quienes se atenían a esta manera de proceder podían llevarlo al sacrificio. En los casos extremos, era el recurso más prudente para necrosar la cápsula contaminante que amenazaba la supervivencia de las buenas relaciones, sabiamente constituidas, demasiado vulnerables cuando van envejeciendo quienes las encarnan. En algunas circunstancias lo lapidaban, y creían conjurado el peligro cuando quedaba oculto bajo las piedras, y en otras su muerte estaba tan reconocida como el mejor recurso cívico que daba origen a una fiesta en la que todos los ciudadanos se solazaban.

Con el propósito de que cumpliera con el mismo papel, hubo constituciones urbanas, asimismo magistrales, que eligieron para que personificara aquel deber a un condenado a muerte, que la sentencia de un tribunal designado por su primer juez ya había descontado al censo que cada año sancionaba el origen y la condición ciudadana de cada hombre. Lo arrojaban al mar durante unas solemnes celebraciones en honor de uno de sus dioses, al que la ceremonia se asociaba en reconocimiento de sus propiedades terapéuticas. Las flechas que lanzaba su arco singular, atributo de su poder, además de ultimar la vida de sus enemigos y de cuantos le ofendieren, tenían otra propiedad, asimismo saludable. Cuando las disparaba, en quienes alcanzaran podían inocular cualquiera de las epidemias que exterminan a los hombres. Y, por la misma causa que podía alentar una peste devastadora, a su criterio quedaba remediar los padecimientos humanos, puesto que el agresor era divino, la condición reservada a una parte tan selecta de los seres concebidos por los hombres rectores de los estados que con el recurso limitado de los sentidos no era posible percibir. Solo por gozar de tan inalcanzable condición estaba dentro de sus posibilidades comportarse así, en ocasiones benefactor, otras veces cruel. Para adelantarse a la segunda posibilidad, al ofrecerle el fármaco sus rendidos devotos satisfacían, previo cálculo de su costo, la detracción por enfermedad de la población, como quien salda de antemano una deuda de juego que pudiera contraer.

En un par de colonias promovidas por hombres procedentes de la misma civilización, la iniciativa había sido mejorada en beneficio de la constitución de cada una de ellas, también magistral, cualquiera tan expuesta a las agresiones de los nativos que las circundaban que exigía instituciones de excepción. Allí el fármaco era alimentado a expensas del erario público durante un año, un gasto que no parecía un dispendio del presupuesto, aun en las épocas menos expansivas, que ya entonces eran las que sucedían a la caída de su producto bruto y la deflación de los precios, que sin misericordia arruina a los empresarios, y a tan pocos permite sobrevivir guiados por el designio de crear puestos de trabajo a favor de sus rendidos semejantes, bendiciones tan merecedoras de agradecimiento como las que imparten los ungidos por la gracia intangible que santifica a quienes solo ellos saben que han sido elegidos; porque luego era expulsado, lapidado y por último igualmente arrojado al mar. El acto que así se consumaba no era un sacrificio, a decir de las opiniones del momento que recogió Tácito Córnico, el príncipe de los etnógrafos clásicos, aunque tuviera como consecuencia la muerte de un hombre, ejemplar de valor relativo, dada su sobreabundancia en la metrópoli, desde donde no dejaban de exponerse a la travesía del mar, las sirenas que se les atravesaban en su derrota y sus riesgos; sino un rito benefactor que a todos los habitantes de aquellas ciudades purificaba.

En ocasiones, las ingeniosas liturgias ideadas para enaltecer al fármaco que proveía la salud cívica eran de una crueldad a la vez moderada y festiva. En la mejor de las mejores ciudades, según los relatos que convergen en los textos de nuestro etnógrafo, su sacrificio nunca pasaba de ser una alegoría, a un tiempo explícita y estimulante, y por tanto también saludable. Como parte de las fiestas en honor del caprichoso dios que con sus flechas tanto prodigaba su protección como se comportaba de manera cruel, un hombre y una mujer eran flagelados en los genitales, y a continuación, ya tumefacta la parte donde más púrpura aflora, los paseaban desnudos, y luego los expulsaban. El refinamiento de quienes habían sido capaces de idear tan explícitos ritos quedaba patente en su ingenio para verter el exterminio sangriento a una castración alegórica, algo mucho menos cruel que la muerte. Neutralizar los genitales de alguien no lo priva de la vida, aunque sí de ser su autor, y pone al descubierto que en la emigración forzada, cuando estaba inspirada por el radicalismo político, podía ocultarse una actitud beligerante contra la fecundidad, así juzgada un lastre para los que ya vivían.

Pero la institución política destinada a conjurar el desorden, antes que con el fármaco, ganó un estado transitorio con el recurso al chivo expiatorio, que aún durante bastante tiempo muchas ciudades lo mantuvieron. Sobre un animal superlativo, valiéndose de los improperios más sonoros, tanto más depurados cuanto más zafios, eran acumuladas todas las faltas de los hombres. En algunas de ellas ya había sucedido que llamar a alguien cabrón, la voz que representa la potencia excedida para procrear, la más reconocida por la genética veterinaria, que la aparta y la estimula cuando queda a su alcance, hubiera evolucionado a ignominia. Con una abrumadora carga de insultos demoledores, el animal, que para otras ya no tenía que ser un vigoroso macho de retorcidas prominencias óseas, sino que podía ser cualquier ejemplar de las especies que la naturaleza ha distinguido con el alto atributo de los cuernos, que a los animales corona y a los hombres desazona, era enviado al desierto, para que allí muriera sin misericordia. De ese modo delegaban al caos de los orígenes, suprema potestad judicial que retorna cada amanecer, que desaparecieran con él todas las faltas de las que gracias a las más escogidas palabras se le hacía portador.

Población de Valverde. I

Publicado: octubre 8, 2020 Archivado en: Dante Émerson | Tags: población Deja un comentarioDante Émerson

El primer registro del topónimo Valverde del Camino está en un documento de 1492. Es la cuarta confirmación de ciertos derechos sobre una dehesa boyal. Lleva fecha de 24 de enero de ese año y está sancionada por don Enrique Pérez de Guzmán, duque de Medina Sidonia y conde de Niebla (Diego Romero, 1956: 13 y 271). De lo que dice su primer receptor contemporáneo se deduce que donde las anteriores confirmaciones, más la concesión inicial, decían Facanías, la de 1492 pone Valverde del Camino. Como precedente que corroboraría este cambio cita antes un documento de 27 de febrero de 1481, por el que el mismo duque confirma al concejo de Facanías la donación de la dehesa boyal (Romero, 1956: 12-13 y 271). De la comparación de ambos documentos deduce que en el transcurso de esos once años ocurrió el cambio de nombre, “de cuyo fenómeno ignoramos hasta el momento las causas concretas” (1956: 13).

Para Romero, el origen de Valverde del Camino se limitaría por tanto al cambio de nombre de una misma población, un mismo lugar en el espacio, decidido entre 1481 y 1492 por razones desconocidas. Para resolver el principio de la población en el lugar que hoy se llama Valverde del Camino bastaría rastrear en los orígenes de Facanías. Desde su punto de vista, la historia de Valverde del Camino sería también la de Facanías.

El tópico del cambio de nombre no es original de Diego Romero. Su precedente más antiguo, por ahora, se remonta a 1630. Extracta Romero (1956: 42-44) unas “adiciones al memorial del pleito del terrazgo que tenía compuesto el Licenciado Gaspar de Alvarado Calderón, Relator del Real Consejo de Su Majestad”, a propósito de las cuales cuenta que “fueron escritas por don Diego Cruzado Caballero, Contador del Cardenal Guz- [/] mán, Arzobispo de Sevilla, y terminadas en Nápoles el 30 de Agosto de 1630” (Romero, 1956: 42-43). El trabajo se conserva en el archivo municipal de Valverde. La Guía-inventario-índice ([1985]: 80, leg. 62) lo describe como “traslado y adiciones hechos por el Escribano Público Diego Cruzado Caballero al memorial del Licenciado Gaspar de Albarado Calderon, relator del Real Consejo de Su Majestad, sobre el pleito del terrazgo (imposición de los terrazgos en las tierras baldías) entre el lugar de Valverde y la villa de Niebla”.

La versión fragmentaria que edita Romero (1956: 44), cuando remite al folio 13 del manuscrito dice: “Que se llamase el lugar Facanías o no, importa poco. Ellos hablan los de la parte de Niebla tan a tiento que no saben si le compró o fundó Duque o Conde, y así todo cuanto dicen y alegan”. No hay duda de que el topónimo Facanías le era familiar a Cruzado Caballero, y ya en su tiempo se manejaba al menos como hipótesis la identidad Facanías/Valverde.

La alusión sarcástica a la poca solidez de los argumentos de Niebla en 1630, juzgada con benevolencia, es una afirmación orgullosa que solo puede hacerse contando con la seguridad de la documentación que tiene en su poder quien la hace. Si nos dejamos llevar por la suficiencia de su autor, podríamos llegar aún más lejos a propósito de la relación entre Facanías y Valverde. También afirma “que ya en 1553, Valverde probó para demostrar sus aprovechamientos la inmemorial de cien años […]” (Cruzado Caballero, 1630; en Romero, 1956: 43). Deja ver la posibilidad de que ya para mediados del siglo XVI la identidad pudo ser cosa hecha, y que el cambio de nombre de aquella población circulaba como lugar común en los expedientes procesales de la primera mitad del siglo XVII.

En una frase de las Antigüedades de Rodrigo Caro, que cita ya Romero (1956: 1-2) y copia por extenso Arroyo Navarro (1989: 18), puede leerse una afirmación tan directa como la siguiente: “[…] Valverde del camino, que se llamava Facanias […]”(1634: 217 v). En las páginas que Caro dedica al Andévalo se hace evidente que recorrió aquellas tierras antes de escribir el texto que imprimió. Lo que hemos copiado es la única alusión a Valverde que encontramos en su obra. Su fuente para aquella afirmación pudo ser una noticia recogida en su visita a estos lugares. Ni examina el dato, ni lo critica, ni declara procedencia. A nosotros solo nos sirve para fijar que en 1634 parece consolidada la teoría de la identidad.

Un texto de 1777, escrito por un visitador del arzobispado de Sevilla, Miguel María de León, cuando informaba de los trabajos a su cargo, recibe el tópico ya elaborado como una leyenda. Lo ha dado a conocer Arroyo Navarro (1989), de quien copiamos su versión tal como la edita: “Valverde del Camino es villa que cuenta poco más de doscientos años de población, cuyos principios fueron unas ventas y herrerías situadas en el valle verde, junto al camino por donde transitaban los pasajeros que caminaban desde Zalamea la Real, a los puertos de Huelva y otros de sus inmediaciones; se nombró en el principio el lugar de Facanías, cuyo nombre tuvo un herrero que fue de sus primeros pobladores […]”.

Localiza el manuscrito original en el archivo del arzobispado de Sevilla, “libro 68 de Visitas, año 1777, folio 4 del segundo cuadernillo”, y añade: “Responda esto a una realidad histórica o, como es más probable, sea simplemente una elaboración más o menos literaria, lo que se deduce es que la historia del ventero (herrero en este caso) Facanías tiene un origen antiguo, y que la importancia que tuvo en el desarrollo del lugar su situación en una vía de comunicación no ha pasado nunca desapercibida” (A. Navarro, 1989: 20 y 28). Si el comentario de A. Navarro alude a un ventero es por salir al paso de una versión más reciente de la misma leyenda.

Collantes, en 1977 (303) innovó la transmisión el tópico intercalando un eslabón del siglo XIX: “[…] según Madoz, a comienzos del siglo XV, [Valverde] no era más que una venta”. Remite a pie de página al conocido Diccionario geográfico (Madrid, 1849, t. 15, p. 503). En el lugar que menciona se puede leer a propósito de Valverde: “Es pobl[ación] moderna. Hacia el año 1400 no era mas que una venta”.

No parece difícil deducir la fuente a la que recurrió Madoz. Aunque se sirviera de la ingente documentación administrativa a su alcance, el procedimiento de encuesta, habitual para completar las enciclopedias durante el siglo XIX, también fue utilizado por él. El informador local que completara la enviada a Valverde debió imponerse sobre las demás fuentes que utilizara para documentar los antecedentes del lugar. Así permite pensarlo que las versiones de Miguel María de León y Madoz concuerdan, salvo la variante de número (el plural ventas de 1777 ha pasado a singular en 1849). El tópico procedería de una leyenda, que ya versionara en 1777 Miguel María de León, y la prevalencia de la vía informativa local contaminó el texto de Madoz con un elemento no lo bastante verificado.

El siguiente momento conocido de la tradición escrita del tópico es 1954, cuando Fernando Esteban Mola presentó sus informes. Redactó su versión en los siguientes términos: “Situada [Valverde] en el camino real de Lisboa a Sevilla, es venta como todas, era lugar de descanso y pienso (los dos elementos que operan en el emplazamiento y construcción de una venta, son la geografía y el transporte o arriería). Equidistaba de la de Campofrío y Los Muros de Tejada, ciudad romana contemporánea de Itálica, cuyos muros se conservan todavía al lado de Escacena, pueblo también de la Provincia. La distancia que separaba estas ventas en [sic] la que recorría una caballería a `paso de andadura´ –paso de bestia cargada– en una jornada, es decir, desde que sale hasta que se oculta el Sol.

“Se cree que esta venta la habitó un hombre llamado Facanías que dió nombre a ese lugar […] [/] Posiblemente data, con Facanías, de fines del siglo XIV. Al `calor´ de esa venta, se forma la calle `cuatro Casas´, la de `Barrio Viejo´ y `Luis Fernández´ (marinero de Colón, según la tradición, y uno de los primeros habitantes de Valverde). […] La venta, conserva en gran parte su primitiva estructura” (Esteban Mola, 1954, en Arroyo Valero, 1963: 128-129).

Esta versión, en lo fundamental, sigue siendo la misma que escribiera Miguel María de León, salvo en lo que se refiere a la ruta a la que sirve la venta, que en el siglo XVIII era norte-sur, mientras que la del siglo XX iba hacia el este. Parte de la información que usa para su texto, según declara, procede de Luis Arroyo Valero, lo que permite suponer, dada la coincidencia literal de bastantes pasos de la leyenda que Valero publicaría después (1963), que la versión de este ya estuviera al menos en parte escrita en 1954, y que por tanto Valero fuera el receptor de la leyenda en el siglo pasado, aun antes de que Diego Romero intentara avalarla con documentación.

Versiones posteriores pueden encontrarse en los textos escritos para el pleito de los baldíos de 1959, en parte desencadenado por el libro de Diego Romero, tres años anterior; no en su forma más descriptiva, pero sí salvando cuando menos los topónimos.

Es cierto que Clavero Arévalo (1957) se aparta algo de la tradición, con la prudencia que exige su posición en el pleito, probablemente por la escasa solidez de las fuentes del tópico. Pero se hace eco de él. En su dictamen dice primero: “No tengo desde luego pruebas de que Facanías fuese en aquellos tiempos [“tiempo inmemorial”, en el párrafo anterior] lo que luego fué y hoy es, Valverde del Camino. Es este un dato que debo dar por supuesto” (Clavero Arévalo, 1957: 8). Más adelante, advierte de nuevo: “[…] damos por supuesto una cuestión no investigada por nosotros, cual es la de que Facanias era la actual Valverde” (Clavero Arévalo, 1957: 36).

En la demanda que inició el proceso, firmada por Luis de Prada Rengel, procurador, aunque inspirada por Ricardo Olivós (1959), puede leerse: “`Facanias´, nombre con el que fue conocido el lugar de Valverde del Camino […]” (Prada Rengel, ha. 1959: [1] de nuestra copia).

La versión más extensa del tópico, hasta donde conocemos su tradición, elaborada ya con ingredientes que lo derivan definitivamente al producto legendario, es la que puede leerse en las primeras páginas de la Breve historia de Valverde, de Luis Arroyo Valero, impresa en 1963. Entre las páginas 6 y 15 su autor la amplifica sobradamente. “Para calcular la fecha en que una venta y tres casas más, forman el embrión de nuestro pueblo, hay que situarse delante del 1.262 […]. Supongo que nuestra venta y casas, existieran antes del año citado […]. Y si una venta supone tránsito: y tránsito comercio, y comercio poblados que la rodean en perímetro más o menos extenso, la existencia de nuestra venta cabe fijarse antes de que Sevilla y Niebla son reconquistadas. [/] Valleverde del Camino, que por corrupción fonética se convierte en Valverde del Camino, se llama en un principio Lugar de Facanías. En este lugar, se levanta una Venta-Mesón y a su lado, se construye un pozo, aún existente. Poco después, a la Venta-Mesón, se unen tres casas más; y todo ello es hoy, la calle Cuatro Casas.

“Para que esta Venta no aparezca como `caída del cielo´, bueno será anotar la razón de su existencia: Ella está situada en un valle y al pie del camino que, milenios antes, fué la Calzada o Vía Romana […] [/] Nace pues nuestra venta, como tantas y tantas más, para servir las necesidades del tráfico entre los pueblos. El instinto primero, y luego la experiencia, determina con verdadero tino, los lugares de sus emplazamientos. Y como el transporte es a lomo sobre caballerías, carros y diligencias; y el esfuerzo de los animales está limitado a una jornada de andaduría, que el caminar de sol a sol, a paso no arreado, es natural que la jornada se rinda donde existe algún refugio, algún acomodo para viajeros [/] y caballerías. Y como nuestra venta es término de jornada; tanto si a ella se viene de las ventas de Campofrío (antiquísimas también) como si se llega desde los Muros de Tejada, porque de ambos lugares está equidistante, de ahí la razón de su existencia como cosa obligada de la geopolítica del viajar de ciertos tiempos. No podía tener otro objeto nuestra venta; ya que la pobreza del suelo de su contorno, no permite otra explotación que la de algún ganado con ausencia de toda labor.

“Esta venta, que a la vista tengo de modo permanente (porque frente a ella, vivo y vivieron mis tatarabuelos) me es tan familiar, que por ella siento como heredada añoranza, de tierna tristeza; de dulce pensar. Su traza (aún se conserva gran parte de su humilde fábrica), nos la pinta, Gonzalo Menéndez Pidal en `Los Caminos de España´. Es idéntica a las figuradas en `Hispaniae Urbe´: `Caserón con tejado a dos aguas con gran canalón´. […].”

Collantes (1977) acepta la duplicidad de nombres sin modificarla. “El nombre originario de esta población fue el de Facanias”, dice refiriéndose a Valverde. Aunque no autoriza esta afirmación, a pie de página, un par de párrafos después, cita la obra de Diego Romero 1956 como su fuente para la historia local. Es suficiente para reconocer que se suma a la tradición del tópico recibida hasta cuando escribe (Collantes, 1977: 303).

Ramírez Moreno (1986: 9) recibe la parte de la leyenda que se refiere a la venta remontándose a las fuentes de Collantes (1977), cuyo texto, como más adelante declara, consultó: “Según Madoz, hacia el año 1400 Facanías no era más que una venta”. Sin embargo, no se resigna a tomarla literalmente. Añade que el lugar en el que hacia 1400 se levantaba la venta era Facanías, lo que no dicen Madoz, que ni siquiera incluye el topónimo en su texto, ni Collantes, aunque sea uno de los que acepta la identidad.

A. Navarro (1989), con discreción, también se incorporó a la cadena de las transmisiones. “Valverde […] existe como lugar ya en el siglo XV y al final de dicho siglo cambia el nombre de Facanías por el de Valverde del Camino”, afirmación que no autoriza con la referencia a fuente alguna (Arroyo Navarro, 1989: 18).

Ladero, en 1992, también se suscribió al tópico. “[…] Facanías, llamado poco después Valverde del Camino […]”. Tampoco autoriza su afirmación pero también cita, a pie de página, el texto de D. Romero (Ladero, 1992: 78).

Puede suponerse un prototipo del texto de Luis Arroyo Valero, anterior a su fecha, que a su vez sería inspirador de la versión sintética, con añadidos documentales, de Diego Romero 1956. De esta, como el autor de la demanda dice al revelar sus fuentes, procede la simple alusión de Prada Rengel-Olivós hacia 1959, y la anterior, marginal y crítica de Clavero Arévalo 1957, quien también cita el texto de Diego Romero como única fuente, aparte el material documental. En 1963 alcanza forma estable el posible prototipo de Arroyo Valero, que en la secuencia cronológica de la transmisión aparece como un punto de llegada sin continuidad, como maldita paradoja que desde el nacimiento lo condenara por su anacronismo. Collantes 1977 sigue literalmente a Diego Romero, y Ladero 1992 parte de Collantes y, según confiesa, también de Diego Romero. Finalmente, A. Navarro 1989 se sitúa discretamente al margen de la tradición, sin desconocerla en lo más esencial, al contrario respetándola hasta donde le ha sido posible.

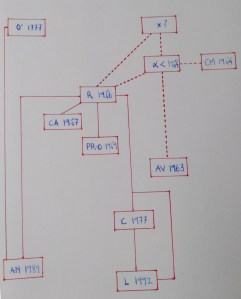

Así pues, el tópico, cuyo origen escrito hasta ahora conocido es 1777, ha llegado hasta hoy con los mismos elementos, salvo pequeñas variantes. Por lo que se refiere a la sucesión de los topónimos, no ha variado. Está en el mismo lugar que lo dejó Miguel María de León. Facanias o Facanías y Valverde del Camino son dos nombres distintos de un mismo lugar. Su tradición se puede representar con el siguiente estema.

En él notamos el texto de Miguel María de León con una O´, como índice de su provisionalidad respecto al origen literario. El supuesto prototipo de E. Mola/A. Valero lo indicamos con la letra a, que a su vez debe derivar de un material x por completo desconocido. Según la secuencia actual de los testimonios, no habría conexión entre O´ y x dado que el texto de 1777, un documento de la administración eclesiástica, no ha sido rescatado hasta 1989. El resto de los transmisores textuales va notado con siglas que los individualizan sin equívoco, y las relaciones entre ellos, unas en línea continua, las verificables, y las hipotéticas, en línea discontinua. Dejamos abierto el problema de un original único, común a toda la tradición y padre remoto de todo el linaje, porque de la existencia de un epónimo, el único posible en el sentido estricto de la palabra, el que realmente puede existir porque es el texto escrito el que lo realiza, dudamos; aunque es más que posible su existencia (la del original único), dada la proximidad de las dos versiones maestras, las generadoras respectivas de tradiciones que no se contaminan.

El sistema de relaciones confesadas descubre, mejor en el gráfico, el desequilibrio de la tradición que en sentido estricto debemos llamar local, la derivada del supuesto x a través del prototipo a, porque valverdeños son sus principales transmisores. Si se acepta este núcleo particular de testimonios –parte superior y derecha del estema–, resultaría que la versión de A. Valero descargaría su energía, disminuida por el principal cortocircuito de la red –Romero 1956– sobre casi toda la tradición. Reducido el tópico por Romero 1956 a solo la identidad de Facanías-Valverde, contaminaría sin embargo toda la transmisión que desde ese polo llega hasta Ladero. Es cierto que tanto Romero como Collantes y Ladero introducen elementos nuevos en la tradición, y la contaminan a su vez con documentos. Pero ninguno cita texto alguno de donde se deduzca aquella identidad. Luego, si se sigue su confesión de fuentes al pie de la letra, hay que concluir que el tópico solo puede proceder de aquella tradición local recibida por Romero.

Las versiones maestras de la leyenda hasta ahora conocidas, las de Miguel María de León 1777 y Luis Arroyo Valero 1964, de ninguna manera son despreciables, aunque no creemos que su interés esté en su lectura literal, ni tampoco en una disección estilística de sus datos, mucho más forzada, con el fin de abstraer el símbolo que cada recurso pueda esconder, tras el cual se ocultaran los fugitivos hechos. Por ese camino es más probable que termináramos perdidos en el laberinto de las ideas propias, un lugar a resguardo pero inadecuado para esclarecer el origen de una o las dos poblaciones. Puestos a elegir, preferiríamos la aceptación literal de los textos tal como están, con su limitada eficacia literaria. De ellos, en absoluto nos preocupa la “realidad” que puedan contener, lo que de ningún modo no nos aleja de la más problemática verdad.

Su mayor interés, a nuestro juicio, está en que cualquiera de ellos se funda en prejuicios sobre el origen de la población, lo que pudo hacerlos eficaces para el lector de sus momentos. Cuando decimos origen de la población, ahora no nos estamos refiriendo al particular de Facanías o Valverde, sino a las teorías del principio de los lugares habitados, toscas o sutiles, procedentes de la literatura vulgar o de los clásicos, que ha llegado a los dos autores, sus únicos responsables, por cualquier vía, directa o indirecta. La primera estaba vigente en 1777, y la segunda, que no se diferencia tanto de la otra, aún lo estaba en 1964. Con ambas se pueden restaurar los respectivos modelos sobre cómo se originaba una población.

Lo mismo podría decirse de los prejuicios de Madoz. También en él hay una teoría sobre el origen de las poblaciones, la implícita en las conjeturas de quienes escriben, producto de sus propias maneras de ver las cosas. La de Madoz no se aleja de las otras dos porque admite los elementos primordiales de la leyenda. En rigor, tanto él como quienes lo consultan deberían figurar como una etapa de la tradición de la leyenda del origen, y darle su lugar en el estema en el que la resumimos, aunque no podamos relacionarlo con las versiones más antiguas con seguridad.

Pero hemos preferido no incluirlo en el estema porque realmente no se incorpora con entidad propia a la tradición. Madoz reproduce una idea ajena que le llega sin examinarla. El dato espurio que recibe, que multiplica su efecto deformante, es un buen ejemplo de error por simpatía. En quienes toman de sus prejuicios las posibles explicaciones, se puede observar la relación que va desde la idea hasta el texto. En lo que hace Madoz y quienes le siguen, la dirección inversa. Puede ser una buena manera de alcanzar una estación en la carrera tras los problemas de la tradición. Su testimonio revaloriza el error como camino para adquirir certezas. Para alcanzar alguna, no sería tan importante perseguir la verdad. En las tradiciones escritas, para encontrar explicaciones sobre cómo es posible que queden retenidas determinadas afirmaciones, parece más digno de persecución el error.

El texto de Diego Romero acomete la historia de la población por la conquista del reino de Niebla, obra de Alfonso X. Del siglo XIII examina o cita seis documentos (Romero, 1956: 4-9 y 269). Todos se refieren a Niebla. Son la concesión a esta de los fueros real y de Sevilla, de febrero de 1263; una atribución a la misma de franquicias y privilegios indeterminados, de mayo del mismo año; un nuevo privilegio, de julio siguiente; la comunidad de pastos con Sevilla, Gibraleón y Ayamonte, de 1268; la concesión de sus dominios y señorío a Beatriz de Guzmán, hija de Alfonso X, de 1283; y la confirmación y extensión de la comunidad de pastos con Sevilla, Huelva y Gibraleón, de 1284. Romero consulta esta documentación para remontarse cuanto le parece juicioso en la búsqueda de los orígenes de la población llamada Facanías.

Una obra editada a mediados del siglo XX, por iniciativa del propio autor y en un lugar con escasa tradición historiográfica, puede suscitar dudas sobre su rigor cuando selecciona los testimonios que pueden suministrarle los argumentos. De la solidez de la información que nuestro autor manejara es buena prueba que de cuatro de los seis documentos del siglo XIII que cita, pasados los años, localizaron con precisión, describieron y editaron Anasagasti y Rodríguez la versión correspondiente (Anasagasti y Rodríguez, 1984), y que de los cinco del reinado de Alfonso X a los que hace referencia haya edición en el Diplomatario de M. González Jiménez (1991; donde aparecen bajo los números 262, 266, 355 y 508).

Se debe reconocer que quien escribió el texto que nos sirve de pauta trabajaba sobre una base documental sólida. La única carencia de la que podría hacérsele cargo, desde este punto de vista, sería la escasa precisión cuando presenta la procedencia de los testimonios que maneja. Pero, al margen del juicio que merezca su erudición, si el sistema de acumulación de pruebas sostenido sobre documentos se admite como el mejor posible para la plena edad media, estamos obligados a tener en cuenta sus afirmaciones.

En dos ocasiones anota Romero que de los documentos que permiten conocer ciertos hechos no puede deducirse la existencia de Facanías en la fecha correspondiente. La primera vez se está refiriendo al que inicia la secuencia que analiza, el de febrero de 1263, ocasión que aprovecha para deslizar un uso del lenguaje en absoluto desinteresado. “No tenemos constancia documental que existiera entonces Valverde”, dice, cuando en rigor, según él, de Valverde no puede hablarse hasta finales del siglo XV, el momento cuando aparece el topónimo (Romero, 1956: 4). Así como hemos de reconocer su feliz empeño en la exhaustividad, en lo sucesivo también habremos de cargar con su más que consentida laxitud en el uso de cierto léxico. La segunda vez habla de 1283, aprovechando que el privilegio de esta fecha cita algunas de las poblaciones concedidas. En él “[…] no se menciona nominalmente Facanías […]” (Romero, 1956: 9). Por tanto, para Romero no es posible que haya historia de Facanías en el siglo XIII.

Unos sesenta años antes, Antonio Delgado (1891: 538-539) había escrito que tras la conquista del reino de Niebla –que por entonces, de acuerdo con la Crónica de Alfonso X, no fechaban en 1262, sino en 1257, tanto Delgado como Amador de los Ríos, al igual que en el siglo XVII Ortiz de Zúñiga (Anasagasti-Rodríguez, 1984:16)– se delimitaron los términos de las principales villas ganadas, según “resulta de varios privilegios” (Delgado, 1891: 539) que no precisa. Añadía que en el territorio adjudicado a Niebla, que “llevó la mejor parte de esta partición” (ib.), existían una serie de aldeas, de las que citaba veintiuna, entre las que menciona Facanías. Nada aclaraba sobre la fuente que utilizaba para redactar su lista, que parece un combinado compuesto con datos procedentes de pruebas diversas más o menos próximas a 1263.

Cuando casi cien años después Anasagasti y Rodríguez (1984) coleccionaron los documentos del reinado de Alfonso X relacionados con Niebla, en su inmensa mayoría procedente del archivo ducal de Medina Sidonia (Anasagasti-Rodríguez, 1984: 35-59) el esfuerzo que desplegaron no fue suficiente para avalar la afirmación de Delgado. Conscientes del flanco que de esta obra ponían al descubierto, es muy probable que prefirieran soslayar su crítica, como se deduce de que nunca la citen con precisión ni entren a contradecirla de manera explícita.

Pero el tópico estaba creado y a él hubieron de referirse indirectamente. Primero reconocieron que, del documento que crea el concejo de Niebla en 1263, en efecto se deduce que bajo su jurisdicción fue puesta una serie de aldeas, a partir de aquel momento incluidas en su término (Anasagasti-Rodríguez, 1984: 20). Y de inmediato se apresuraron a aclarar que “de estas aldeas tan solo tenemos documentada la de Canbas (Canuas) [que no figura en la relación que diera A. Delgado], cuya localización no hemos podido determinar ni a través de la toponimia, ni a través de la bibliografía especializada” (Anasagasti- Rodríguez, 1984: 20). El documento que les servía de base para esta precisión se cuidaban de editarlo (Anasagasti-Rodríguez, 1984: 35-37; la parte correspondiente al dato de las aldeas en p. 35).

La ambigüedad a la que les obligaba el respeto con el que prefirieron tratar la información procedente del Bosquejo de Delgado parece que la resolvieron poniendo en un lado de la balanza el peso de la tradición. Completaron sus propias ideas reproduciendo lo que aquel dijera, sin añadir comentario alguno, y solo un mapa, bajo el título “Niebla. Aldeas de su término. (Según Delgado Hernández)”, reprodujo en el marco de la actual provincia de Huelva la información sobre las aldeas que se puede copiar del Bosquejo (Anasagasti- Rodríguez, 1984: 21).

Es posible que parte de la información que manejara Delgado quedara fuera del alcance de Anasagasti y Rodríguez. Pero, mientras otros testimonios no demostraran algo en sentido positivo, que la única aldea documentada en el término de Niebla cuando en 1263 se instituye como concejo fuera la de Canbas, que es lo que fijan sin dudas Anasagasti y Rodríguez, era necesario deducir que lo que dijera Delgado no podía ser aceptado.

Uno de esos testimonios llegó con la obra publicada por Ladero en 1992, que aportó a este propósito uno hasta entonces desconocido. Según este, Niebla desde 1262 incluía en su término, y por tanto tenía bajo su jurisdicción, la aldea de Facanías, “asi como lo avia Aben Mafon” (Ladero, 1992: 33). Esto obliga a deducir positivamente dos cosas, primero que la aldea de Facanías tenía que ser anterior a la conquista de Niebla por las tropas castellanas (1262) y que inmediatamente después de esta seguiría existiendo.

El único problema que suscita este nuevo dato es que es cincuenta y tres años posterior a los hechos a los que se refiere. Está deducido de las afirmaciones de un documento fechado en 1315, también procedente del archivo ducal de Medina Sidonia (Ladero, 1992: 34) del que deben conservarse dos versiones, una en el legajo 345 y otra en el 742. Hay que tener en cuenta además que este documento resuelve un traspaso de dominio –ver más adelante–, y que el objeto al que se refiere no es tanto una población real, localizada en el espacio, cuanto un área jurisdiccional que se identifica con un topónimo.

Así pues, a las afirmaciones de 1315 no es posible concederle toda la exactitud que aparentan, de la misma manera que en modo alguno es posible ignorar lo que revelan. El topónimo Facanías procedería de un tiempo anterior a la conquista castellana y habría sobrevivido con una radicación similar, identificando el mismo lugar, entre 1262 y 1315. Parece además que ese topónimo era extensivo a un área, y que por tanto Facanías tendría unos límites propios en el espacio e incluiría un término. Sin embargo, nada se deduce del testimonio de 1315 sobre la supervivencia o no de una población, concentrada o dispersa, asociada al topónimo, durante el periodo comprendido entre 1262 y 1315.

En contra de lo que podría deducirse de la lectura de Romero, parece posible aceptar que el topónimo Facanías, en origen correspondiente a una aldea y probablemente al espacio inmediato a esta, lo hereda la cultura castellana, y es probable que con estas características existiera desde antes de 1262. Pero no está demostrado que en el momento de la transferencia sobreviviera población en aquel lugar.

Soberanía fiscal de los municipios

Publicado: octubre 1, 2020 Archivado en: Junípero Téllez | Tags: economía agraria Deja un comentarioJunípero Téllez

Los municipios que se acogían al régimen de rentas provinciales podían optar entre la administración directa y el encabezamiento. La primera posibilidad dejaba la recaudación en manos de los gestores fiscales de la administración central. La segunda, que fue la elegida por nuestro municipio, recibía por delegación de la central la misma responsabilidad. Pero a cambio de un compromiso, ingresar cada año en las arcas de la hacienda de la corona una cantidad previamente acordada entre las partes.

Tanto en un caso como en otro las rentas provinciales reducían a un todo una parte de las rentas de la corona, aunque no en todas las poblaciones incluirían los mismos conceptos contributivos. Los que por esta causa tenía asignados nuestro municipio eran tres: [a] cuota del aguardiente, [b] servicio ordinario y [c] millones, alcabalas y cientos.

En parte, todas eran rentas que ya en la baja edad media fueron justificadas como recursos para hacer frente al déficit que a las cuentas del rey le generaba el gasto corriente, cuya aprobación había dependido de las decisiones que los súbditos del soberano tomaban cuando se constituían en Cortes. Por eso estas decisiones transaccionales, que regularmente eran votadas a favor de las aspiraciones reales, eran conocidas como rentas del reino. Al principio se resolvían como servicios o aportaciones singulares de los súbditos. Después, lo que se había justificado para hacer frente a un déficit corriente quedaba naturalizado y se perpetuaba recurriendo a distintas composiciones legales.

La primera renta del reino que consiguió consolidarse terminó siendo conocida como servicio ordinario, una imposición directa que repartía entre los obligados al pago una cantidad predeterminada por su órgano representativo. Los millones pretendieron descargar los sucesivos servicios, que inevitablemente hubo que seguir votando, sobre los principales bienes de consumo. Así fue cómo lo que había comenzado como una contribución directa se transformó en combinado de imposiciones indirectas, las menos equitativas, las más rentables. Al principio se hicieron recaer sobre cuatro consumos básicos: aceite, carne, vinagre y vino, y en la práctica empezaron a ejecutarse como sisas que el vendedor trasladaba al comprador. Tal vez al principio se impusieran como una rebaja de la cantidad de producto equivalente al tipo. Pero con el tiempo se consolidaron como un gravamen proporcional sobre el bien adquirido.

La alcabala, que pronto fue la más capaz de las contribuciones vigentes en la baja edad media, probablemente heredada del sistema fiscal andalusí, también comenzó como un servicio extraordinario que cargaba con el cinco por ciento todas las compraventas. Cuando se consolidó, lo que ocurrió en poco tiempo, fue necesario recargarla, primero duplicando el tipo y segundo sumando al nuevo diez por ciento sucesivos puntos o cientos.

La cuota del aguardiente, tras varios intentos fallidos, había evolucionado a contribución indirecta deducida de un estanco o monopolio que el rey se había reservado para sí. Mediante el control exclusivo sobre el mercado del aguardiente, la hacienda real, más que garantizar el abastecimiento de este destilado, que evidentemente no podía considerarse estratégico, pero cuyo consumo era muy popular, perseguía asegurarse un buen ingreso gracias a que podía imponer su precio.

El servicio ordinario era una cantidad decidida por instancias ajenas a la administración fiscal del municipio. No había más que repartirla entre los contribuyentes locales y liquidarla tal como se hubiera acordado. La cuota del aguardiente, como vegetaba en un mercado cerrado, era un pago debido por su administrador. Millones, alcabalas y cientos, porque se habían derivado hacia el consumo, tenían que ser cantidades variables, y aunque tuvieran distinta justificación, habían terminado agregados como un todo. El expediente al que se recurrió en aquel municipio para hacer frente a este triple conglomerado sin desagregarlo fue gravar las principales actividades productivas como si todas alcanzaran la meta del comercio y el consumo. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año sus recaudadores se esforzaban por controlar todos los negocios de los que pudieran deducir pagos con semejante justificación. Cuando los identificaban y los aislaban para gravarlos, en el lenguaje fiscal del municipio se les llamaba ramos.

Se gravaba el ramo de las sementeras o explotaciones de cereales mantenidas en el término, dominantes de la economía local, por unidad de superficie; tanto de seculares como de eclesiásticos, así de vecinos como de forasteros. Que no se discriminara por razón de precondición estamental obliga a reconocer que el régimen de rentas provinciales, cuando se ejecutaba en los municipios, al menos para algunos ramos habría abolido el trato fiscal discriminatorio por razón de pertenencia a grupos a los que antes se les hubiera reconocido.

Como debemos suponer que el ingreso se exigía a causa de la comercialización del producto, el recaudador daría por descontado que todo tenía como destino el mercado, independientemente del tamaño de las explotaciones. Lo que tendría que ser un impuesto indirecto, con aquella forma de cargar se convertía en un gravamen directo sobre la renta generada por la agricultura de los cereales.

Aparte, aun siendo un cereal, era recaudado un ramo de cebada, cuyo limitado rendimiento permite sospechar que afectaría solo al alcacel del ruedo. También pudo tratarse de la cebada que, porque se hubiera importado a la población, se comercializaba sin ser producto de las sementeras suyas.

El gravamen sobre el aceite era el más fragmentado y el que daba origen a más situaciones contributivas, consecuencia tanto de la expansión del cultivo del olivar en marcha como de la ramificación de su consumo. Aunque igualmente fuera por razón de venta de aceite, la detracción asimismo se ejecutaba a partir de las explotaciones de olivar tomadas según unidades de superficie, tanto de seculares como de eclesiásticos, así de vecinos como de forasteros. De nuevo el recaudador daba por supuesto que todo el producto del olivar, ya convertido en aceite, iba destinado a su mercado, y de nuevo, en realidad, estaría cargando directamente la renta de los olivares.

Aunque era una parte del mismo producto, las ventas de los aceites que acaparaban los arrendadores de diezmos y excusados, que los obtenían por confrontación especulativa, eran gravadas aparte. Como además el aceite era un abasto o monopolio del municipio, que su abastecedor responsable comercializaba por panillas, la unidad de capacidad con la que se medía el consumo al por menor, en los puestos públicos también generaba ingresos que se cargaban. Si, aparte, hasta ellos algunos eclesiásticos hacían llegar su aceite para que fuera vendido de la misma manera, también este se gravaba independientemente. Hasta cuando un aceite era incautado fuera del circuito al que debía atenerse su venta justo por razón de cobro de las rentas provinciales, era después comercializado al por menor y de él se deducía la contribución debida. Incluso el consumo de aceite que hacían los buñoleros que iban a la feria que se celebraba por el mes de agosto y durante la octava mariana de principios de septiembre, que adquirirían en la ciudad, cumplía con sus obligaciones aparte.

En todos estos casos se trató, además de una imposición sobre el consumo, de una segunda imposición sobre el producto último de los olivares, y no estamos seguros de que fueran los únicos que fueran recargados con este exceso. No diríamos que escapaba a la doble imposición el aceite no producido en el término pero almacenado en él, que a causa de la segunda condición también estaba sujeto al pago local. Pero es seguro que el de los olivares del término cuya aceituna se sacaba del municipio también soportaba la doble imposición.

Nada de esto impedía que todavía estuvieran gravados los molinos aceiteros de seglares y eclesiásticos, de vecinos y forasteros. En el más sencillo de los supuestos, aquel nuevo gravamen daba origen a más situaciones dúplices, como la que afectaba a algunos hacendados forasteros, que tenían que someterse a un pago mixto, suma de aranzadas de olivar y molino. En los más complejos, la producción de aceite podía resultar triplemente gravada, dos sobre las rentas que generaba (olivares y molinos) y una sobre el consumo al por menor.

Y no terminaba ahí la persecución fiscal del rastro del aceite. Como el consumo de productos básicos antes de que llegaran al mercado o autoconsumo era notable, entraría dentro de los objetivos de la recaudación seguirle la pista hasta detectarlo y someterlo. De todos los posibles, el recaudador se concentró en definir fiscalmente el gasto que hacían los sirvientes de las casas empleados en los olivares, en las huertas y en el cuidado del ganado lanar.

Su origen estaba en que sus amos o señores, cuando menos a una parte de ellos, les proporcionaban el alimento diario. Con este fin, se empleaban aceite y vinagre de producción propia para elaborar el potaje, y al aceite y vinagre se agregaba carne de las cabañas de cada explotación durante el beneficio que a los olivares se hacía cada año, concentrado en la cogida de aceituna y la molienda. De manera similar se procedía con quienes trabajaban en las sementeras, así para su alimentación durante todo el año como para la que se creía necesaria mientras era segado el cereal. Pero no consta que cualquiera de los autoconsumos para el trabajo en los cereales, entonces mucho más extendido, estuviera gravado. El objeto fiscal de nuevo era el aceite. Es indudable que la administración fiscal del municipio se ensañaba con él.

La comercialización de productos de consumo alimenticios básicos era bastante menos perseguida. Pagaba la venta del vino de la población y pagaba el vino forastero por la venta que de él se hacía, tanto dentro del perímetro urbano como en las ventas y ventorrillos de su término, y el producto de las huertas, quizás sin distinguir entre hortalizas y frutas. Como por otra parte había solo frutas que también pagaban, tal vez en este caso se tratara de las no producidas en el término y vendidas en él. Y tenían el deber de contribuir el comercio del pescado, el de las tiendas de especias y la venta de los productos de confitería. Para cualquiera de ellos no hay duda de que solo se gravaba cada consumo una vez.

El gravamen sobre el ganado que se comerciaba estaba separado por mercados. La compraventa de las bestias, o ganado conceptuado como de fuerza o trabajo, probablemente una de las primeras que estuvo sujeta al pago de alcabalas, aunque con algunas excepciones por especie, daría sus mejores frutos en las transacciones al por menor. Con la expresión ganado al perneo, por otra parte, el administrador fiscal del municipio hacía referencia al que era destinado al matadero cabeza a cabeza, tanto de seglares como de eclesiásticos. El que así evolucionaba solía ser el bovino de fuerza que sufría accidentes en el transcurso de los trabajos en el campo, que si no tenía síntomas de enfermedad era destinado al consumo de la carne, la piel y el hueso. Como a sus dueños este comercio accidental les proporcionaba un beneficio esporádico, el ingreso que obtenían también podía gravarse.

La mayor contribución que el ganado hacía a los ingresos de las rentas provinciales se concentraba en la comercialización regular de sus carnes y derivados. De los productos que salían del matadero, pagaban tanto las carnes pesadas y que eran vendidas ya en mercado del propio matadero o rastrillo como las que luego se comerciaban en las carnicerías públicas junto con los menudos y las pieles. El control municipal sobre ambos mercados no dejaría margen a que tal manera de circular se tradujera en más gravámenes añadidos. Pero el producto cárnico y las pieles derivadas del ganado al perneo que se comercializaran, fuera en el matadero o en las carnicerías públicas, sí habría resultado doblemente gravado.

El consumo de tocino o carne de cerdo, muy popular, sobre el que también se ejercía un abasto o monopolio, pero cuya matanza solía ser dominio privado, tenía que ser objeto de gravamen aparte, mientras que el producto comercializado del ganado cabrío, conceptuado como ramo de cabreros, pagaría como un todo.

La lana que se vendía una vez esquilada, tanto como la que consumían los sirvientes que guardaban el ganado ovino antes de que llegara al mercado, estaba cargada con su propia obligación contributiva, al margen de cómo fueran consumidos sus productos cárnicos. Pero el aprovechamiento de las pieles podía dar lugar a nuevas imposiciones sobre el producto ganadero. Estaba lo bastante diversificado como para que la venta de cualquiera de sus productos pudiera ser objeto de atención fiscal separada y una nueva oportunidad para las duplicidades. Aunque ya estuvieran sujetos a una obligación contributiva los cabreros, estaban gravados quienes fabricaban envases con la piel de las cabras, los odreros, y aunque los curtidores tenían que dar cuenta de lo que a ellos afectara, también era objeto de tratamiento fiscal aparte la comercialización de la piel de caprino o cordobán. Y todavía quedaba margen para que fuera controlada como una actividad independiente la comercialización de las pieles al pelo. Cuando cualquiera de esos productos procediera de ganado al perneo, además su carga resultaría triple.

También eran gravámenes expuestos a duplicarse los que recaían sobre la actividad apícola. Pagaba por miel y cera y, después, si ese era su posterior manipulación, por la fabricación y comercio de la cera labrada. La carga sobre la venta de jabón, para cuya elaboración de aprovechaban los subproductos oleícolas, todavía era capaz de apurar las deducciones a las rentas que podía generar la manipulación del producto de los olivares.

Gravamen sencillo eran el que afectaba a carbón, madera y talas, una carga integral sobre el aprovechamiento del comunal que se concentraría en la venta de unos productos que serían de consumo energético doméstico, materia prima para la fabricación de utensilios agropecuarios y suministro a la construcción; aunque las actividades directamente relacionadas con la construcción y el equipamiento del hogar serían propiamente cargadas cuando se comercializaban la cal y el yeso obtenidos en modestas canteras y hornos, y cuando era vendido el producto de los barreros, que estaba tan sujeto a esta obligación como el de los herreros. En todos los casos se trataría del estricto gravamen indirecto que estaba en el origen de millones, alcabalas y cientos.

Cuando el objeto era las actividades que en el orden sucesivo atendían el consumo textil e indumentario, a lo largo del cual pagaban los tejedores, los pañeros, los roperos, los cordoneros y los sombrereros, no podemos estar seguros de que ocurriera algo similar. Si la materia prima textil fuera la lana, de nuevo sería gravada como producto derivado generador de rentas, y más aún podría decirse de los zapateros, la última posición del ramificado tronco de las pieles.

El consumo de los arreos de los animales solo estaba sujeto a la obligación fiscal en las tiendas de los maestros albardoneros. Pero, como igualmente pagaban los esparteros, buena parte de cuya actividad estaba destinada al mismo fin, al final la misma materia prima podía dar origen a deducciones sucesivas.

Estaban gravados los puestos callejeros de venta de comestibles conocidos como tabancos, y con más razón la actividad de los mesones, y completaban el control sobre el comercio al por menor indistinto el de las ventas de las tiendas de montañeses. Basta mencionar el vino, en parte consumido en los mesones, para reconocer que este último eslabón del consumo alimenticio tendría que dar lugar en todos los casos a recargas sobre bienes ya gravados como productos previamente comercializados. Con tanta más razón el hecho debe reconocerse cuando se trata del comercio al por mayor de cualquier clase, que era la actividad propia de mercaderes.

La entrada de las mercancías procedentes de fuera, ramo desde antiguo conocido como viento, tendría un alcance semejante, porque hemos deducido que habría productos importados: cebada, frutas, pescado y sobre todo vino, y también debía ser importada la materia prima de los herreros, que carecía de producción local. Por razón de viento, cualquiera de estos suministros estaría previamente gravado, o doblemente cargado: cuando entraba y cuando se consumía.

Bajo la etiqueta común de portazgo, paja y barbechos probablemente quedara comprendido el consumo ocasionado por el ganado que entraba en el término para aprovechar toda clase de pastizales, que solo estaría gravado por este concepto, y también estaba gravada solo una vez la compraventa de bienes inmuebles.

La gestión y ejecución de las rentas provinciales, para los municipios que las aceptaban bajo la responsabilidad de un encabezamiento, equivalía a un reconocimiento de su soberanía fiscal. Con el encabezamiento la compraban, y bajo la cobertura legal que les proporcionaba la definición de las figuras contributivas la ejercían a discreción.

La manera desviada de actuar, que reaparece una y otra vez cuando se observa que unos productos son reiteradamente cargados mientras otros no, en el caso de nuestro municipio es muy evidente cuando se compara la fiscalidad de las sementeras con la del aceite. Mientras que la primera, que es con mucho la actividad patricia dominante, solo se grava una vez, la otra, la actividad agrícola del común en expansión, es triplemente cargada. Sorprenden que a la vez que se grava insistentemente el aceite, el pan, el consumo más común, no estuviera gravado. Aunque, eso sí. Los recaudadores, en ambos casos, se aseguran un gravamen directo sobre la renta de ambas actividades.

Quienes en el municipio administraban el encabezamiento de las rentas provinciales tenían capacidad para decidir qué actividades cargaban y sobre todo de qué modo. Era un reconocimiento tanto más valioso por llegar a través de una transacción limitada en el tiempo y reversible. Que a la vez sobrepasaba y dejaba en evidencia la anticuada y rígida imposición que restringía a unos pocos municipios, los que habían ganado voto en Cortes, la capacidad de decidir sobre las aportaciones del tercer estado a las arcas públicas.

Comentarios recientes