Crisis de 1750

Durante la última semana de mayo pasado se celebró en Valfagasta nuestro coloquio monográfico quinquenal. La convocatoria tuvo un amplio eco y a la reunión asistieron decenas de interesados en el tema propuesto para esta ocasión. La cita fue motivo para el reencuentro de colegas que no se veían desde hacía décadas, allegados que a pesar de la proximidad de sus residencias pasaban semanas sin coincidir; felices celebraciones que nuestros presupuestos parcialmente cubrieron, pero a cuyos costos los asistentes en ningún caso pusieron objeciones. Los que en la Fundación se encargaron de las previsiones de intendencia y logística, a lo largo de los meses transcurridos, han ido recibiendo parabienes desde donde concurrieron quienes debieron servirse de alojamientos de circunstancias y menús de campaña. La contribución del restaurante El Figón, así como el patrocinio de la Óptica Velo, que nos proporcionó los medios audiovisuales, han sido primordiales, y es justo que en este lugar sean mencionadas sus marcas.

Ofrecemos hoy, tras un trabajo que ha requerido la colaboración de todo nuestro Instituto, coordinado por el equipo que lo dirige, la transcripción íntegra de las intervenciones, de la que todos nos felicitamos. La premiosa tarea está sobradamente recompensada por el placer que nos proporciona poner por fin a disposición de todos los interesados los volúmenes receptores de una tarea colectiva de la que nadie puede considerarse dueño, de la que todos son copartícipes legítimos.

B. Desmoulins

Sesión inaugural. Antecedentes

Presidente.- Agradezco a los organizadores la deferencia que han tenido conmigo. Espero no defraudar la confianza que han depositado en mí. En su nombre, también debo agradecer la acogida de la convocatoria. El número de colegas inscritos permite anticipar que los trabajos que nos ocuparán durante los próximos días serán fecundos.

Este Congreso ha sido convocado con la intención de revisar las causas de una antigua construcción historiográfica, la que durante décadas vino conociéndose como crisis de subsistencias o subsistencia. Que desde el principio debamos dudar sobre cuál es su denominación más acertada es la mejor prueba de que todo lo que a ellas se refiere necesita un profundo y pormenorizado análisis, y una discusión franca y abierta. No hay pues tiempo que perder. Confiemos en que los próximos días nos deparen una idea más convincente de este fenómeno. Tiene la palabra el profesor Capra, quien desea resolver una cuestión previa.

M. Capra.– Mi único propósito es proponer unas premisas para la discusión, que espero sean aceptadas. Quiero presentarlas en memoria de John Lilburne, cuya vida, durante los últimos años, he intentado reconstruir movido por mi admiración hacia él.

Creo que el disfrute de los bienes materiales solo los justifica el trabajo, frontera biológica de la vida humana. Cada uno se hace acreedor a cuanto su esfuerzo pueda justificar, toda la energía que agote en la adquisición de bienes debe ser remunerada con ellos. Así queda satisfecha la justicia material, la más elemental de las justicias; la premisa que permite emprender cualquiera de los caminos que pueden llevar a la renuncia a toda clase de bienes, la única que por último libera de la servidumbre biológica.

A quien estos enunciados parezcan correctos, igualmente podrá pensar que cualquiera que se apropie de trabajo ajeno incurre en una injusticia, porque menoscaba las posibilidades de otros para emanciparse de la esclavitud de la supervivencia; si además se sirve de la ley para consumar su apropiación, que mina el consenso que la ley necesita. Porque la más injusta de las leyes será la que asegure el disfrute de bienes sin que sea necesario trabajo para adquirirlos.

Bastaría examinar cada ley a la luz de este principio para saber cuándo y dónde se habría incurrido en la iniquidad. Pero la norma nada descubriría de la responsabilidad en la que incurren quienes se atienen a ella. Nada permite observar tan bien los límites de la justicia más elemental, dónde los marcan los hombres y cuándo los traspasan, víctimas de apetencias incontenibles, como los testimonios de los que ya no esperan efectos perjudiciales, projudiciales o parajudiciales.

Yo sé que muchos de mis contemporáneos se acogen al anonimato que les garantiza el derecho, o norma con pretensiones sobrehumanas, para convertirse en cómplices de las injusticias que comparten y les satisfacen. Firman testamentos poseídos por su ambición, tan dueña de su voluntad que se proponen imponerla después de su muerte; compran bienes sin necesidad de ellos, solo por venderlos a un precio superior; contratan a trabajadores en condiciones que para ellos jamás admitirían. Basta oírlos, observar lo que hacen y ver cómo se comportan para tener la certeza de que actúan de este modo. La conjetura, cuando reúne y ajusta las piezas que la intuición encuentra dispersas, obtiene resultados más infalibles que el más preciso de los mecanismos verbales. Pero también sé que jamás me permitirán leer los contratos que firman, ni la declaración de sus últimas voluntades, y que si les pregunto por lo que han decidido sobre el acuerdo que han cerrado con quienes trabajarán para ellos me mentirán.

Estoy seguro de que lo que decidían bajo la misma cobertura nuestros antepasados de hace trescientos años no estaba aconsejado por nada distinto, y la misma refracción de los hechos que celan sufre el observador de hoy que oye palabras y ve comportamientos, por la insuperable condición de sujeto que se interesa por saber, que el lector de los testimonios escritos hace siglos. La única diferencia entre las palabras y los comportamientos de hoy y los testimonios antiguos conservados es que buena parte de las voluntades que ahora no podemos observar al desnudo, gracias a la mediación de lo que quedó escrito, porque ya nadie cree que puedan tener consecuencias, están disponibles en los archivos, y quedan al descubierto cuando se leen. Podemos servirnos de este medio para saber hasta dónde son capaces de llegar los hombres con los que convivimos con la certeza de que no encontraremos otro mejor.

Debo confesar que no tengo interés especial por lo que ocurrió hace trescientos años, como no podré tenerlo a propósito de lo que ocurra dentro de otros trescientos. Solo quiero que nos propongamos saber por qué hoy, como ayer, estamos condicionados por las imposiciones de la siempre concupiscente voluntad de quienes pueden decidir. Es posible que las respuestas solo las encontremos revisando nuestro pensamiento, y no tanto lo que los testimonios antiguos nos permitan leer. Pero también sé que el pensamiento solo deja atrás el lastre de sus apriorismos cuando alcanza al de otros que lo dejaron escrito.

Reconozco también que la voluntad, parte decisiva del comportamiento de todos los sujetos a relaciones, en los contratos se representa sometida a la enajenación. Quienes trabajan persisten en tomar decisiones que parecen irreflexivas, tiranizadas por la autoridad de una tradición a la que no son capaces de oponerse. Sea o no así, lo que de ningún modo se sostiene son las explicaciones que llegan al extremo de justificar todos sus comportamientos como el resultado de fuerzas que se imponían a su voluntad, movidas por poderes ocultos que escaparan al control humano. Al contrario, siempre serían resultado de decisiones, tuvieran mayor o menor grado de conciencia, fueran más o menos obra de un pensamiento autónomo o emancipado.

Tal vez no sería necesario recordar algo que parece una obviedad. Pero en la mayor parte de las explicaciones sobre sus comportamientos que se encuentran en los textos del género, concluir su lectura con la impresión de que había fuerzas ocultas que se imponían a su voluntad, fuerzas que no emergen hasta formar palabras, que es imposible discutir porque nunca se hacen explícitas, es casi inevitable. Cuando encuentran algo que escapa al orden de las decisiones impuestas o enajenadas, se les escapan las explicaciones. A sus autores les parece entonces que el azar se ha adueñado de los acontecimientos y que es imposible encontrar argumentos que los justifiquen. En realidad, están ante las rupturas, las quiebras imprevisibles, sin embargo tan constantes en el curso de los comportamientos gregarios que sin ellos no habría movimiento, cambios, retornos a formas de actuar que cuentan con precedentes o conocidas para otras épocas. En estos casos sería suficiente con incluir en las explicaciones de los comportamientos no previstos por su teoría condiciones humanas comprensibles con abstracciones radicales tales como ambición, astucia, felonía o venganza.

En el orden de las decisiones de quienes trabajaban es verdad que hay pautas que se les imponen, que no anulan su voluntad ni su margen de decisiones pero que las limitan severamente. Una parte nada desdeñable de ellas procede de la codicia, que inspiraba la persistente aspiración a la libertad especulativa en el feliz estado del monopolio, que todos desean, al que nadie renuncia. Tomaban forma en el orden contractual, en la economía agropecuaria la fuerza que cargaba con al menos la tradición técnica, que era responsable de buena parte de los comportamientos enajenados, fueran inducidos o no. Por él se fueron descargando determinadas voluntades sobre los comportamientos comunes, sirviéndose en especial de los contratos de uso de la tierra, que lo imponían con un alto grado de coerción.

Espero que lo consideren.

Relator.- Bien. Atendidas las peticiones de palabra previas a los contenidos programados, comenzamos a discutirlos en el orden previsto. Para confrontar con fundamento, es necesario analizar. Vayamos por partes. Tiene la palabra el profesor Devon, que nos ha prometido una exposición ordenada del origen de las crisis.

A. Devon.- Gracias. El tema propuesto para esta primera sección es el de las actividades agropecuarias del otoño, raíz del orden económico cuya consecuencia eran las crisis de subsistencias. Pero antes de que entremos en materia deseo proponer algunas ideas generales.

A mediados del siglo XVIII los precios del grano cada año conocían oscilaciones regulares, tan previsibles como al alcance de quienes pudieran participar en su comportamiento. Según cada ciclo avanzaba, y las reservas de grano se agotaban, sus precios crecían en sentido positivo. El valor del incremento lo decidirían, actuando de manera combinada, el volumen de la cosecha precedente, la cantidad de grano almacenado y su capacidad de resistencia a las condiciones adversas que la tesaurización de la especie debía soportar.

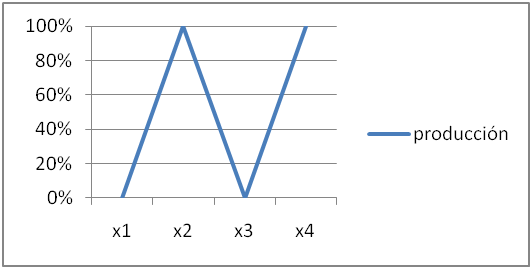

Se suele dar por supuesto que, de las tres, la causa decisiva de la oscilación de los precios era que cada año el volumen de la cosecha de cereales era distinto. Si se representan en unas coordenadas sus cambios de valor, la línea que resulta también se caracteriza por su recurrencia cíclica regular. En periodos de duración variable, pero que en cualquiera de los casos nunca superaba la década, los valores del producto bruto conocían una secuencia de la oscilación que recorría todos los comportamientos posibles. Desde un punto de inflexión, el incremento mantenía su signo durante un número de años hasta alcanzar otra inflexión que invertía el signo de los incrementos, y así indefinidamente. Los máximos, o puntos de inflexión que separan las fases de alza de las de recesión, representarían con la exactitud de la intersección de las líneas las crisis de sobreproducción, y los mínimos, o puntos de inflexión desde la recesión al alza, serían la forma geométrica de las crisis de subproducción, o crisis por antonomasia. Nada extraordinario, pero que pone al descubierto la parte regular del fenómeno, la misma que se puede sintetizar en el siguiente gráfico:

Probablemente solo esto era previsible, y no cada cuántos años ocurriría de manera continuada un incremento positivo o en qué momento tendrían lugar las inversiones de los signos. Nada de esto podría ser incorporado a una regla del fenómeno. Amplitud, intensidad y duración de las oscilaciones eran valores que cambiaban de ciclo a ciclo. Quienes las vivían no podrían calcularlas con exactitud, pero todo les autorizaba a esperar que el vaivén ocurriría una y otra vez. El enunciado de la que por el momento podría ser aceptada como su parte regular tendría que incluir la afirmación de su seguro comportamiento oscilante. Lo regular o normal en el comportamiento de las cosechas sería justamente el cambio de valor de su volumen cada año, que sucesivamente fluctuaba dentro de unos límites.

Las expectativas sobre la producción en realidad eran una parte de la ideología ingeniada para este mercado. Aunque los precios del grano se modificaran en el sentido inverso a su oferta, esta no era función directa o inmediata de la producción. En términos causales decidía sobre el comportamiento de los precios la porción de grano destinada a su venta, muy concentrada, lo que facilitaba el estímulo al alza de los precios. Si la concentración fuera absoluta siempre podrían regir precios altos. Impediría tal sueño dorado que quienes producían el grano en pequeñas cantidades, aun sin haberse propuesto destinarlo al mercado, se vieran tentados a venderlo inmediatamente después de la cosecha, circunstancia que hacía que los precios cayeran.

El comportamiento de los precios del grano no resultaba de factores distintos a los que podían decidir el de otros bienes. Lo que hacía singular este mercado era la rigidez de su demanda, de tamaño tan universal que el de la población era también el suyo. Creencias inveteradas sobre las propiedades alimenticias de los cereales estaban en el origen de tan comprimido estado comercial. Más aún las había convertido en estratégicas para aquella economía que eran moneda imprescindible para la compra del trabajo.

Puede pues admitirse la posibilidad de que las crisis cíclicas fueran consecuencia del comportamiento especulativo. Una parte de las acciones económicas, en una población o incluso en una persona, estaría inspirada por el deseo de adquirir bienes a un precio para venderlos al máximo posible. La inversión con este fin se concentraría allí donde el mayor de los máximos se convirtiera en el óptimo real. Cuando este se hubiera consumado, buscaría el mismo efecto en otra demanda. En ese momento comenzaría otro ciclo.

También formaría parte de la experiencia de la agricultura de los cereales el postulado que con el tiempo ha sido conocido como ley de King-Davenant. Fue enunciada a fines del siglo XVII por Gregory King y luego difundida y mejorada por Charles Davenant. Sus autores pretendían explicar la relación empírica entre una mala cosecha y el precio inmediato de los cereales, cuya vigencia sería activada por el miedo a no disponer de alimento durante las semanas siguientes a tal secuencia de hechos. Aunque cualquier contracción del producto lanzaba al incremento los precios, y viceversa, cuando se trataba de los cereales, según habían observado King y Davenant la covariación no era automáticamente inversa. Una pequeña caída de la producción podía estimular mucho el crecimiento positivo de los precios, así como un limitado exceso de la producción podía hundirlos de manera significativa. Las cosas ocurrían de aquel modo porque, mientras que la oferta del grano podía oscilar, su demanda siempre se comportaba con rigidez.

Una vez completados los ensayos que a partir de estos hechos hicieron, afirmaron precisamente que cualquier caída de la producción provocaba incrementos de sus precios por encima de sus correspondientes valores proporcionales. A unas caídas del 10, 20, 30, 40 y 50 % de la cosecha corresponderían unos incrementos del 30, 80, 160, 280 y 450 % de los precios respectivamente. Más adelante, quienes revisaron sus propuestas calcularon que cuando las subidas del producto eran del 20, 40, 60, 80 y 100 %, sus precios respectivos perderían aproximadamente 30, 50, 65, 75 y 80 %. De esta manera se pudo cerrar una primera formulación completa de esta particular teoría del comportamiento cíclico del precio del cereal.

Partiendo de estas ideas, Wilhem Abel, en su conocido ensayo sobre la historia agraria de occidente, propuso el siguiente ejercicio.

Sean tres explotaciones (A, B y C) de tamaño creciente. Con una cosecha media tipo y un precio de 20 unidades monetarias por quintal, el producto de cada una de ellas se compondría de la siguiente forma:

| A | B | C | |

| Cosecha | 250 | 500 | 1.000 |

| Consumo | 200 | 300 | 400 |

| Venta | 50 | 200 | 600 |

| Ingresos | 1.000 | 4.000 | 12.000 |

Con una mala cosecha, estimada en una caída del 20 %, según la ley de King-Davenant los precios subirían un 80 %, de 20 a 36. Luego los balances de las explotaciones A, B y C serían:

| A | B | C | |

| Cosecha | 200 | 400 | 800 |

| Consumo | 200 | 300 | 400 |

| Venta | – | 100 | 400 |

| Ingresos | – | 3.600 | 14.000 |

Con una buena cosecha, que aportara un incremento del 20 % por encima del valor tipo medio, según los mismos principios, en opinión de Abel los precios bajarían un 40 %, de 20 a 12. Para las explotaciones A, B y C los balances respectivos serían:

| A | B | C | |

| Cosecha | 300 | 600 | 1.200 |

| Consumo | 200 | 300 | 400 |

| Venta | 100 | 300 | 800 |

| Ingresos | 1.200 | 3.600 | 9.600 |

De donde deduce que una buena cosecha sería menos rentable para la explotación de mayor tamaño que una mala. El óptimo de su posición en el mercado sucedería cuando la caída de la producción obligara a sus competidores a consumir todo el producto que obtuvieran en su propio consumo, sin que quedara a su alcance la posibilidad de competir. Fue una lúcida demostración del papel decisivo que en la agricultura de los cereales podía tocarles a las grandes empresas, tanto que sobre ella, con el tiempo, han caído toda clase de descalificaciones.

Las correcciones que W. S. Jevons hizo a los valores calculados por King y Davenant, gracias a las ventajosas posiciones que con su singular esfuerzo consiguió ganar, fueron doblemente fructíferas. Para la historiografía, sus observaciones sobre el comportamiento de los precios del trigo en condiciones extremas tal vez sean más valiosas que todas las de T. R. Malthus, aun reconociendo que es difícil mejorar muchas de las opiniones de este pionero del análisis económico referidas a la agricultura de la época moderna, gracias tal vez a que aún pudo sufrirla. Jevons observaba desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando el ciclo de la economía moderna podía darse por concluido al menos en su país. Pero sobre todo trabajó animado por su infatigable atención a la tesis de la utilidad marginal. Bajo esta inspiración, retornó a la teoría que ya en el siglo XVII había enunciado una ley sobre el comportamiento de los precios del trigo en respuesta al producto obtenido. Matizó sus resultados y mejoró los principios que la habían sostenido en referencia a los estados de sobreproducción.

Tras recordar que el autor original de aquella ley había sido Gregory King, cuyo nombre debería honrarse como uno de los padres de la ciencia estadística en Inglaterra, y repasar sus trabajos y aportaciones al asunto, centró su atención en Charles Davenant. El análisis de sus conclusiones, más el contraste con las opiniones de otros autores, como Thornton o Tooke, a quien cree la máxima autoridad en este tema, le llevaron a ensayar un enunciado de la ley con la forma de una función, de acuerdo con su habitual manera de proceder, sujeta la racionalismo que imponía sus principios al trabajo intelectual en la época en la que escribía.

Para expresar con fidelidad las precisas observaciones de quienes habían convivido con la agricultura de los cereales durante la época moderna, referidas a la relación que hubiera entre la cosecha de grano y sus precios, finalmente decidió formular p = 0,824 / (q – 0,12)2, donde p es el precio del grano y q la cosecha obtenida.

La propuesta conserva en las dos constantes que propone el inevitable sello empírico de todos los ensayos, los del siglo XVII y los del XIX. Pero para quien aspira a reconstruir situaciones distantes en el tiempo el lastre empírico no es una desventaja. Al contrario, es el rastro de hechos no del todo identificados pero que de otra manera se hubieran perdido. Para la manera historiográfica de observar, tienen el valor de un documento, aunque sus coordenadas no se puedan precisar con rigor.

Jevons, quizás no demasiado preocupado por los problemas del pasado, pero sí aconsejado por su permanente deseo de generalizar, encuadró el resultado al que había llegado en las relaciones del tipo y = a / (x – b)n, y así consiguió legalizar la evidente relación inversa entre las dos variables y la mediación del comportamiento exponencial de la segunda; un buen hallazgo, porque permitía prescindir de conjeturas sobre lo que era bueno y lo que era malo, sobre si una cosecha era adecuada o no, sobre si los precios se comportaban de manera satisfactoria o adversa.

Al legalizar así las relaciones entre producto y precio, las correcciones de Jevons ampliaron el horizonte y recomendaron modificar el punto de vista. Permitieron suponer que el valor de la producción podía ser un efecto inmediato de la planificación del espacio cultivado, que una norma del sistema de los cultivos pudo ser la posibilidad de regularlo, y en consecuencia el producto posible, y por tanto los precios que se podrían esperar. Porque, tal como luego vio Abel, ponen en evidencia el incentivo a la contracción del espacio cultivado en las zonas donde estuviera bajo control de las grandes explotaciones.

Para poner a prueba de modo sumario el acierto de tan reveladoras modificaciones, basta con que supongamos un rendimiento que facilite los cálculos: que por cada unidad de capacidad sembrada se obtuviera un producto diez veces mayor. Aceptando que por cada una de las de superficie se sembrara una de capacidad, si fueran puestas en cultivo 10.000 cuadradas la cosecha sería de 100.000 cúbicas. De este modo, si el precio del grano fuera 10 reales por cada una de estas, el producto bruto nominal que obtendrían aquellas tierras sería de 1.000.000 de reales.

De acuerdo con las observaciones de King-Davenant, si al año siguiente se decidiera, por ejemplo, disminuir un 10 % la superficie sembrada y los rendimientos se mantuvieran, el producto descendería a 90.000 unidades cúbicas. A esta caída de la cosecha correspondería un incremento del 30 % del precio, hasta 13 reales. Total, 1.170.00 reales de producto bruto. Según la formulación de Jevons, si se mantuvieran la inversión en simiente y los rendimientos medios, el precio se incrementaría hasta 13,6 reales, y por tanto el producto bruto inmediatamente ascendería a 1.224.000 reales.

La conciencia de la relación entre producto y precios de los cereales, durante la época moderna pudo actuar en favor de los planes de quienes aspirasen al mayor beneficio. La planificación restrictiva del espacio cultivado, al alcance de quienes conseguían en sus territorios acercar el mercado de las cesiones al orden del monopolio, permitiría mantener el conocido saludable efecto inflacionario, tan caro a la teoría del crecimiento económico, lo que ya sería suficientemente satisfactorio para los planificadores. Pero sobre todo contribuiría a desviar las masas de producto más importantes al almacén, a la espera de la oportunidad óptima, que llegaba de la mano de las crisis de las condiciones productivas, años en los que la pérdida completa de la simiente haría que los precios se disparasen. Como Jevons puntualiza, antes que alcanzaran infinito, valor posible en el marco de su ley, ocurriría que el desabastecimiento del mercado de la primera subsistencia evitaría que el producto disponible dispuesto a concurrir a él alcanzara el valor cero. Almacenistas e importadores, incluso si se propusieran evitar el efecto desastroso de la carencia de alimento, nunca dejarían pasar la circunstancia excepcional del beneficio óptimo posible.

Está demostrado, por otra parte, que el efecto más catastrófico de la caída de la producción, consecuencia de la acción de factores que escapaban al control del orden tecnológico, tal como ocurría con las peores epidemias quedaba muy concentrado en unos pocos lugares de una región. Las ondas de las caídas del producto siempre serían concéntricas, y en todos los casos, incluso en los peores, habría grados de sus efectos dentro de un territorio, cuya extensión nunca sería un obstáculo que impidiera cargar con los costos de transporte de la mercancía, si estaban cubiertos por los precios previsibles.

Mientras tanto, en los ciclos durante los que el control del sistema de los cultivos era eficaz, el peso de la producción que debía llegar regularmente al mercado recaería sobre las empresas de menor tamaño, e incluso marginales, productoras a mayor costo relativo. Serían tanto más útiles: a) si se constituyeran sobre las tierras secundarias de las explotaciones de mayor rango, cuyo consumo de energía humana al menos parcialmente así podían satisfacer y convertir en un costo absorbido por la renta de la tierra tomada en cesión; y b) porque cargaban con el riesgo de incremento de la producción por efecto de un comportamiento en exceso generoso de los factores fuera del control de los sistemas de cultivos, que inevitablemente provocaría, según la regla formalizada por Jevons, una caída del precio del producto y por tanto de la renta de las empresas comprometidas en el cultivo de los cereales.

E. Seisdedos.- Tal vez la ley de King-Davenant sea demasiado grosera, incluso hasta sus correcciones mejor intencionadas lo sean. No han faltado quienes la han desautorizado, seguramente con buenos fundamentos. Que se cumpla exige demasiadas constantes. Además de que toma por invariable el tamaño de la población, solo regiría a condición de que no hubiera importación de granos, se careciera de excedentes de cosechas anteriores y no existiera posibilidad de sustituir el déficit de grano por otros bienes alimenticios; que la cosecha y la oferta de un año fueran iguales. En cuanto a las correcciones de Jevons, incluyen que se mantuvieran la inversión en simiente y los rendimientos medios, quizás algo más al alcance de quienes tomaban las iniciativas productivas. Probablemente todas son condiciones demasiado exigentes. La rigidez de las propuestas pudo ser la consecuencia de la falta de avales cuantitativos más sólidos. Los elementos de los sistemas eran algo más complejos, aunque no parte de un mundo cerrado y de condiciones demasiado excepcionales.

A. Devon.- Pongámonos en el menos probable de los supuestos, que las conclusiones que van de King-Davenant a Jevons sean todas erróneas, si bien no podría decirse lo mismo de las evidencias a partir de las cuales trabajaban. Sin embargo, nadie podrá negarles poder sobre la opinión que se formaran sus contemporáneos, como puede tenerlo la creencia en los fantasmas. Si desde el siglo XVII pudo existir la conciencia de que la parte más resistente de las empresas obtenía mayor beneficio durante los años en los que la producción caía, siempre habría quien pensara ¿a qué evitar adelantarlos? En la medida en que fuera posible, aquellos a cuyo alcance estuviera el beneficio que habilitaba la diferencia de tamaño no se resignarían a no contribuir a que las situaciones económicas más favorables llegaran cuantos antes y en las mejores condiciones.

Al margen del acierto de las viejas teorías, de sus formulaciones lo que más interés tiene es que depuran una idea vigente en la agricultura europea moderna, que pudo inducir al menos una parte de las decisiones sobre la conveniencia o no de acometer, cada ciclo, una empresa dedicada a la producción de cereales. Limitar el número de empresas pudo ser una parte de la disciplina impuesta al uso del espacio en muchos territorios, con el propósito de inducir el comportamiento de los precios más favorable para ellas. Incluso a una parte de las empresas podría convenirle solo la creencia en una caída de la producción.

Aparte otros indicios, demostrar su vigencia podría intentarse a través del control sobre el mercado de las cesiones que se observa cuando se analizan los contratos de arrendamiento de las mayores instalaciones agropecuarias. Diez mil unidades de superficie, las que hemos supuesto en el ejercicio que pretendía poner a prueba la formulación de Jevons, es una escala del espacio para la que el orden de monopolio del mercado de las cesiones era factible. Asociado a las técnicas consagradas por los sistemas de cultivos, el control sobre el espacio tendría como efecto la planificación de la superficie que cada año se ponía a producir, el modo más directo de decidir sobre el tamaño de la cosecha siguiente, entre todos los que estuvieran al alcance de las empresas que controlaban el sector.

Los medios técnicos que desplegaban las grandes explotaciones se esforzaban por permanecer invariables, y efectivamente, en buena medida, estaban destinados a moderar el uso del espacio productivo. El sistema no era infalible ni exacto, pero dadas las dimensiones y la concentración de las grandes explotaciones conseguiría aproximarse de manera suficientemente satisfactoria al objetivo. Es bastante para reconocer que la producción podía ser regulada a conveniencia de los grandes productores de grano, que eran al mismo tiempo quienes dominaban su mercado, y por tanto disponían de un buen margen para conseguir niveles del precio que les convinieran.

No sé que se haya demostrado que la ley de King-Davenant fuera generalmente conocida en el sudoeste de la península al occidente del Mediterráneo a mediados del siglo XVIII. La experiencia pudo ser suficiente para que en ella existiera, si no un cálculo preciso de los efectos sobre los precios de cada cosecha, conciencia de la relación que podía unir ambos hechos, las ventajas y desventajas de su comportamiento opuesto para las mayores ofertas y la regularidad con que se sucedían los ciclos. La teoría de King-Davenant ilumina con un destello al menos reflexivo el análisis de la tradición empresarial, y desde luego invita a concebir de otro modo el número de explotaciones activas cada año y el efecto que podían tener sobre el mercado de las subsistencias y sus bloqueos cíclicos. A los interesados en la explotación de los cereales bastaría con la comparación de los precios dominantes de cada año –más modales que medios– para tener la seguridad de que cada cuatro o cinco años harían un recorrido completo, desde un mínimo hasta un máximo que podía ser el doble o más. Antes o después, llegaría el óptimo de la escasez que permitiría difundir entre los resignados consumidores el beneficio de los precios más altos posibles.

Primera Sesión. Otoño

Principios del otoño de 1749

R. Crespo.- A los primeros pósitos, mercados del grano bajo la autoridad pública, que se limitaron a la intervención en el consumo y excluyeron el préstamo, su actividad solo se les toleraba cuando había excedente en sus almacenes y amenazaba con degradarse. Posteriormente entraron en decadencia. En plena época moderna parecían naturalmente discontinuos. Según afirmaban los que con ellos convivían, unos años se hacía pósito y otros no. Pero en torno a 1735 fueron reorientados desde la administración central para que sirvieran al crédito de grano, hasta el punto que se invirtió el orden de las preferencias. Solo en caso de necesidad podrían utilizar una parte de sus fondos para el abastecimiento público. Todavía hacia 1750, los del territorio al que hemos circunscrito la observación, el área suroccidental de la península ibérica, estaban saliendo de su letargo y tenían una actividad limitada.

Para algunos analistas, lo más apropiado sería aceptar que se consolidaron a partir de entonces como un intermediario comercial de extraordinaria capacidad, comparable a los grandes mercaderes interesados en el tráfico del grano, antes que como un instituto de crédito. Según otros, formaban el frente civil que actuaba contra la usura consolidada. Para resolver esta antinomia, hay quienes prefieren simplificar y clasifican los pósitos en dos clases, urbanos o rurales, según se dediquen al abastecimiento o al crédito. Creo que lo más acertado, al menos para la región de la que se trata, es reconocer que a mediados del siglo XVIII daban preferencia al crédito en grano como forma específica de comerciar. Como cualquier banco, aunque sus aspiraciones lucrativas las hubiera contenido su origen, los pósitos sobre todo se proponían vender con interés la semilla del cereal necesaria para la siembra y para los trabajos que su cultivo necesitaba. Cuando actuaban así se acogían, como era regular para el negocio del crédito moderno, a instituciones que lo encubrían. Pero la mayoría actuaba en los dos frentes. Contribuían al abastecimiento de grano en su población porque no quedaba a su alcance negar que en el origen de su fundación estaba el bienestar mercantil. La orientación la decidía el producto disponible en cada mercado, y había años en los que a los fondos de los pósitos los ciudadanos de los municipios recurrían para hacer frente a toda clase de urgencias. Además de la simiente, podían sacar trigo para elaborar pan, para cualquier otra asistencia de la población o para sufragar gastos de gran envergadura. También les sirvieron como instrumento con el que afrontar las arriesgadas consecuencias de la caída de la producción. Para cualquiera de estos fines utilizaban indistintamente los fondos de los que dispusieran, preferentemente en la especie que los justificaban, pero también en metálico, y en cualquiera de estas ocasiones el recurso extraordinario era solicitado al asistente, el primer poder civil de la región.

En circunstancias normales, a los pósitos los préstamos que hacían les eran devueltos en la misma especie, más sus correspondientes intereses o creces, dentro de un plazo que cada autoridad municipal, responsable de su gestión, daba a conocer. Esta parte del procedimiento era la que se llamaba reintegro o reintegración, aunque también denominaban de la misma manera la recuperación de la masa de trigo, al final de cada ciclo, de la que cada uno debía disponer. Se creía entonces que a cada población correspondía un tamaño de su pósito porque se aceptaban ciertas premisas para calcular el capital en grano que pudiera necesitar. La devolución del trigo debido era la que contribuía a renovar su capital en especie, una necesidad insoslayable, dado el deterioro que permanentemente lo amenazaba.

El reintegro se iniciaba cuando comenzaba la recolección, un momento tan imprevisible como preciso. Cualquiera que fuese la vigencia de las deudas en grano, así de la campaña actual como de las precedentes, tanto del principal como de las creces, la cantidad que los deudores pudieran devolver la llevaban por su cuenta al pósito, el mismo lugar de donde también cargando con los costos de transporte habían retirado el préstamo. El trigo que devolvieran había de ser nuevo, seco y de dar y tomar, mientras que los encargados de la recepción no podían admitir el que no fuera de muy buena calidad y no estuviera ahechado, porque cada quiebra en la categoría y limpieza del trigo reintegrado era responsabilidad de quienes lo recibían. En muchas poblaciones, a los medidores del grano que ejecutaban esta operación se les pagaba durante el reintegro, a costa del capital del pósito, a razón de cuatro maravedíes de cuenta por cada unidad de capacidad medida. Juzgando el asistente, la primera autoridad de la región, que esta costumbre iba en detrimento de los pósitos, en aplicación de la ordenanza que para regularlos promulgó fue obligado que en lo sucesivo todo el costo de medidores, tanto el del reparto como el del reintegro, recayese sobre los prestatarios.

Cuando aceptaban su deuda, los acreditados admitían una fecha para su vencimiento, siempre posterior a la cosecha, que marcaba el límite máximo dentro del cual debían liquidarla. En el pósito del que me he servido como referencia esta fecha osciló durante el periodo 1743-1746. Para las dos ofertas de 1743 y para la de 1744 fue el 15 de agosto siguiente, pero a partir de la sementera de 1744 la devolución de todos los préstamos, independientemente del momento del año en que se hubieran concedido, se adelantó al 25 de julio, probablemente con el deseo de recuperar el grano en los momentos inmediatos a la cosecha, y así evitar que los deudores dispersaran su producto en la liquidación de otros costos. Hasta 1746 sus justicias locales se mantuvieron responsables de que aquel plazo se cumpliera. A quienes no se atenían a él los hacían comparecer ante la autoridad regional, o los sometían a los ejecutores que les eran enviados. Pero en la nueva ordenanza de la asistencia, vigente ya en 1749, este plazo fue llevado hasta el último día de agosto. Gracias a esta innovación, también sería posible completar el reintegro en los lugares donde, porque sus condiciones climatológicas retrasaban la maduración, la recolección se hacía más tarde.

El efectivo en trigo de los almacenes de los pósitos era por tanto, en su mayor parte, resultado de un flujo cíclico, espiral de repartos y reintegros. Pero esta no era su única fuente financiera. También era habitual que a principios del otoño cualquier pósito invirtiera una parte de su capital monetario, del que igualmente disponían tan peculiares bancos, en la compra de trigo de buena calidad para recuperar el fondo en grano que le correspondía. El ingreso en dinero se obtenía por diversos medios. Uno de los regulares era la venta de trigo de los fondos para que con él se fabricara pan en su población. Por las mismas fechas en las que se hacía el balance del negocio crediticio en grano, los pósitos compulsaban el trigo que habían vendido para hacer pan durante la campaña que terminaba. Uno, por este concepto, en 1749 había ingresado en moneda de cuenta 5.735 reales.

El dinero también podía proceder de la devolución de los créditos en metálico que asimismo hacía el pósito, aunque solo en ocasiones se permitiera competir con las instituciones que acaparaban este mercado. Cuando se tomara, con más probabilidad esta decisión se consumaría al comienzo de los ciclos, cuando circunstancialmente pudo ser necesario prestarlo sin más dilación a quienes emprendían el cultivo del cereal. Aunque no fueran la fuente más importante, porque tampoco era su actividad preferente, como las cantidades que hubieran sido cedidas en efectivo, llegado el otoño, también debían reintegrarse, asimismo podían emplearse en la compra de trigo de calidad.

Si bien los medios regulares de financiación de los pósitos eran los que proporcionaban la compraventa y el préstamo del trigo, algunos municipios, cuando lo necesitaban, además sostenían el suyo con aportaciones extraordinarias. En el transcurso de la campaña 1748-49 hubo pósitos que sembraron con sus fondos una pequeña explotación dedicada a obtener trigo, la que en aquel momento se conocía como pegujal, y la recolectaron con el objeto de incrementarlos, una fórmula solidaria tan primitiva como la voz que la distingue. El pegujal público venía siendo un recurso avalado por los principios consuetudinarios que regulaban una parte del uso de los espacios y los trabajos comunales de las poblaciones. Acotada un área cuyo dominio había sido adjudicado al común, mínima condición política de los vecinos, estos se solidarizaban en la prestación del trabajo que exigía obtener de él una cosecha procomunal, con preferencia de cereales. Si no había sobrevivido en tan primitivo estado, a mediados del siglo XVIII aún era rescatada con ocasión de las dificultades que entonces gravaran el gasto de algunos pósitos. La gestión de estos pegujales estuvo a cargo, en cada población que recurrió a ellos, de un regidor, antes nombrado su diputado. Nuestras fuentes, así como descubren que el trigo invertido en la operación era del pósito, no desvelan de dónde procedió el trabajo que lo multiplicara. Se podría conjeturar que tal vez lo aportaron quienes eran deudores del instituto de crédito.

Terminado agosto, los municipios tenían que enviar a la capital, a la escribanía general de los pósitos, el certificado de haber completado su reintegro. Delegaban en quienes en su momento habían sido responsables del reparto, a los que también se les hacía responsables de la recepción del trigo cuando llegaba el momento de su devolución. Después, pero aún durante la primera mitad del mes de septiembre, como síntesis de todas estas operaciones, las cámaras que concentraban el gobierno de los municipios, llamadas regimientos, recibían del responsable del pósito la cuenta correspondiente al ciclo precedente, una vez verificada por la autoridad regional. Se tenía ya la suficiente experiencia en la gestión de estos fondos como para sostener que la supervivencia de la institución dependía en buena parte de la pulcritud contable. Cuando resultaban alcances o déficits, fueran en grano o en dinero, las justicias actuaban contra los diputados, los llaveros y los depositarios responsables de la gestión efectiva, para que repusieran el valor negativo, e informaban del procedimiento, en el plazo de ocho días, al asistente.

Los responsables se esforzaban por presentar balances positivos. Un depositario que había recibido, al tomar bajo su responsabilidad el caudal de un pósito, 4.127 fanegas y 1 cuartillo de trigo, al cerrar la campaña de 1749 había ingresado, gracias a las devoluciones de préstamos con sus intereses o creces, 4.154 fanegas, 2 almudes y 3 cuartillos de la misma especie. De ahí se dedujo un saldo favorable al depositario: 27 fanegas, 2 almudes y 3 cuartillos. Remedido ante la intendencia de la región, al tiempo que se obtuvieron las llamadas creces naturales –porque el volumen del trigo, cuando se removía, aumentaba–, fue aprobada la gestión sometida a su juicio. En recompensa, el depositario cesante, por acuerdo de su gobierno municipal, recibió ocho fanegas de trigo, porque entonces aún era normal que las creces naturales no fueran agregadas al fondo del pósito.

Pero nada de lo previsto ocurriría siempre con la regularidad de los mecanismos, y los imprevistos dejaban al descubierto a principios del otoño, momento decisivo para las economías agropecuarias más frágiles, el alcance efectivo de aquella vía de financiación. Durante la primera mitad de septiembre de 1749, a pesar de lo que estuviera legislado, todavía estuvo abierto el reintegro del grano en una parte de los pósitos regionales.

Había empezado, como todos los años, una vez recogida la cosecha, y no en todos los lugares se habían liquidado todos los préstamos solicitados durante aquella campaña. Unos deudores habían hecho frente a aquel gasto inmediatamente, pero otros, cada uno con sus razones, habían demorado su pago a sucesivas convocatorias de la misma clase, para lo cual debían afianzar de nuevo el préstamo que en su momento recibieran. Si las deudas adquiridas no las liquidaban en el plazo comprometido, los clientes del pósito ratificaban en la parte o en el todo pendientes sus obligaciones anteriores, mediante un procedimiento que se llamaba reobligación; aunque las reobligaciones que formalizaban la refinanciación de la deuda solo eran concedidas por un motivo legítimo e inevitable, y bajo la amenaza de que si la reobligación no bastaba para liquidar los préstamos contra los deudores morosos se procedería por apremio.

Quizás fuera más probable que las deudas se prorrogaran cuanto menor fuera el producto obtenido en la campaña recién terminada, pero no parece que siempre fuera así. No es seguro que quienes durante aquellos quince días recurrieron a tácticas evasivas de la devolución se encontraran, en todos los casos, apremiados por sus deudas. Septiembre, para la mayor parte de quienes podían contar con grano, era mes de venta del producto de la campaña que había terminado entre julio y agosto. En las poblaciones, tanto deudores de grano al pósito como otros que no lo eran hacían todo lo posible por conducir el que habían recolectado hacia donde pudieran venderlo con ventaja. Esta iniciativa incluía la posibilidad de sacarlo de la población en la que vivían sin que se hiciera constar la exportación ante el municipio, señor delegado de las poblaciones que en la época se arrogaba la intervención unilateral en los mercados locales. Actitudes de este tipo, según su criterio, iban en detrimento del reintegro del trigo del pósito y contribuían a que no se hiciera dentro del plazo que estaba marcado para este fin. El trigo que salía de cualquier población, mantenían los gobiernos municipales, no podía agregarse a la masa con la que hacer frente a las necesidades que sobrevinieran. Por el contrario, que no se consumaran todas las compraventas de trigo deseadas contribuiría a que el reintegro fuera completo, un argumento no demasiado satisfactorio para quien estuviera necesitado de liquidez.

Con la pretensión de salir al paso de este problema, en septiembre de 1749 se fijaron edictos que hicieron saber que nadie que fuera deudor del pósito podía usar libremente, o para un fin distinto que el de completar su capital a invertir en la siguiente siembra, el trigo que hubiera cogido, y que ningún vecino pudiera vender cantidad alguna de trigo, ni sacarlo de su población, sin que cualquiera de estas operaciones fuera notificada antes a la justicia ordinaria. Tanto rigor se amplificaba con la imposición del retracto. Como podía hacer falta cualquier trigo para las adquisiciones del pósito, se podría aplicar a este fin cualquier cantidad que se pusiera en venta. Si se hacía otra cosa, el trigo que la autoridad encontrara quedaría incautado sin posibilidad de rescate.

La drástica intervención municipal sin embargo no podía ignorar la situación en la que se encontraban algunos poseedores de una cosecha de grano, la que cada cual había obtenido en su explotación. Sumado el compromiso extremo que para ellos era arriesgar en la campaña que estaba en sus comienzos a las pérdidas de simiente que acumulaban, y que en lo sucesivo pudieran padecer –replicaron algunos regidores algo más flexibles–una parte de los deudores no tendría medio alguno para satisfacer las cantidades que habían sacado del pósito con el objetivo de emprender su explotación al comienzo del ciclo que había terminado, menos aún para volver a sembrar.

El cuadro que representaron aquellos ciudadanos tal vez fuera demasiado dramático, pero no era irreal. El origen del problema estaba en quiénes eran los que acudían habitualmente al pósito para conseguir un préstamo con interés de su trigo, hasta aquí la única especie de la que es posible asegurar que fuera objeto de este tráfico usurario en la región. En los de las poblaciones que concentraban su actividad en la producción de cereales –casi todas– cada ciclo anual aquel mercado se abría con la llegada del otoño.

C. Beltrán.- Aunque repartimiento era el nombre con el que habitualmente la gestión de los pósitos identificaba cada uno de los periodos durante los que admitía y atendía demandas de crédito en grano, en su manera de hablar también se llamaba data. Con uno o con otro nombre, siempre coincidía con los comienzos de las fases de trabajo que marcaban las actividades regladas del cereal: la sementera, la barbechera y escarda y la recolección de los frutos. Con estas mismas denominaciones eran conocidas las tres datas o repartos que cada año cada pósito podía hacer, para cuyas respectivas devoluciones, ya en la segunda mitad del siglo, los legisladores dispusieron diez, cinco y tres meses de plazo respectivamente.

El observador externo, si presupone que la data de sementera estaba destinada a conceder grano para sembrarlo, podría pensar que la de barbechera, por las fechas en las que ocurría, necesariamente posteriores, estaba destinada a complementar con una resiembra la parcela ocupada con el cereal, o con el cultivo de un cereal de ciclo corto, como el trigo tremés. Es una posibilidad que no se puede excluir por completo con los datos disponibles. Pero en modo alguno puede admitirse siembra de trigo durante la recolección. Es una aporía tan absoluta que obliga a deducir que los préstamos de recolección, donde se hicieran, eran aplicados a financiar otros costos relacionados con aquella actividad, con mucha diferencia la que más inversión exigía.

Cuando el legislador es más descriptivo precisa que los créditos de los pósitos podían ser aplicados a las siguientes necesidades: proporcionar la simiente para emprender el cultivo del grano, el consumo familiar de quienes tomaban esta iniciativa y los gastos de manutención de quienes eran contratados para el trabajo en las labores. Eso quiere decir que al menos una parte de los créditos, fueran de sementera, barbechera o recolección, igualmente, podría emplearse en cualquiera de los tres fines previstos. No todo el trigo que el pósito prestara, ni aun en la data de sementera, sería sembrado, y la reserva que después de la siembra quedaba en sus almacenes estaría destinada a los momentos de mayor necesidad de grano, que eran abril y mayo y, sobre todo, desde junio hasta el final del verano, cuando buena parte de las existencias de cereal eran aplicadas a garantizar los trabajos de la recogida.

Pero aunque las posibilidades fueran tres, sería un error pensar que la inversión del crédito en grano se dispersaba. No todos los años se concedían préstamos al comienzo de todas las fracciones del ciclo de los trabajos. En el pósito que por el volumen de su documentación he decidido tomar como referencia, cuando las condiciones son las ordinarias, solo se documentan los dos repartimientos que las solicitudes prueban con insistencia, los que respectivamente eran conocidos como data de sementera y data de barbechera. Más aún. Siempre que el pósito se abría para los vecinos, al menos organizaba la data de sementera. En correspondencia, las solicitudes de los interesados se concentraban en esta fase, y basta recurrir a sus palabras para comprobar que la demanda estaba aconsejada por satisfacer las necesidades de la siembra en el sentido estricto de la palabra. Cuando pedían su crédito al pósito, al fin al que pretendían destinar el grano los demandantes de la primera data preferían referirse, en más de nueve de cada diez casos, recurriendo al verbo empanar, usado en el sentido traslaticio que aún conserva. A veces lo sustituían por sembrar o cubrir, o por expresiones como empanar la sementera, sembrar su sementera, sembrar de trigo. Es cierto que también recurrieron a otras más ambiguas, como hacer la sementera, o incluso al sustantivo sementera sin otra precisión, y que en algunas ocasiones los solicitantes fueron excepcionalmente genéricos: en una el trigo se pedía para acabar de sembrar y en otra para concluir la sementera. Pero incluso en el caso de que cualquiera de estas voces y expresiones pudiera interpretarse como algo más que invertir el trigo en la tierra, cuando se trataba del préstamo de sementera sin ninguna duda este era su destino casi exclusivo.

El crédito en grano, que el legislador ya reconocía apto para la siembra, el consumo familiar y el suministro alimenticio al trabajo contratado, se ordenaba a lo sumo en tres plazos durante el ciclo, de los cuales a la mayor parte de los demandantes bastaría el primero o data de sementera, con el que cubrirían todas las necesidades que hubieran previsto al alcance de su capacidad de endeudamiento. La de barbechera y, si la hubiera, la de recolección atenderían estimaciones de financiación más imprecisas. Con toda probabilidad, estarían aconsejadas por el gasto previsible en el consumo alimenticio propio y del trabajo ajeno empleado en las explotaciones, tanto más cuanto mayores.

El crédito para la sementera

J. Sanchís.- Habitualmente, en la segunda mitad de septiembre, cuando llegaba el tiempo de acometer de nuevo el cultivo, se activaba el procedimiento administrativo que correspondía a cada campaña. Hasta 1746, en ese momento, las autoridades municipales de las poblaciones solicitaban a la regional la correspondiente licencia para el reparto de sementera. La solía conceder para la mitad del grano que hubiera efectivo en sus almacenes. Pero en algunas poblaciones era posible que sus responsables creyeran más acertado, por razones particulares, liberar para la primera data más de la mitad de su capital en grano. Entonces, el gobierno municipal, constituido en capítulo, tomaba el acuerdo y lo elevaba al asistente, quien decidía según su criterio.

En ningún caso, a la vez que limitaba la cantidad que podía repartirse, permitía que el fondo de trigo se consumiera del todo. Los testimonios indican que rigió y predominó en las actuaciones de todos los responsables ofrecer para este reparto la mitad del trigo del que cada pósito dispusiera, tal como era regular. Pero probablemente es una idea más acertada, para restituir mejor lo que ocurrió efectivamente, que la mayoría de las veces no se llegaba a tanto, que la fracción ofrecida osciló entre un tercio y la mitad de la masa total de grano atesorado.

Concedida la licencia, la primera decisión requerida por el reglamento para iniciar el reparto (capítulo tercero de la norma para la administración de los pósitos que el asistente había concebido), que también el tiempo venía avalando, era el acuerdo municipal para que el plazo de solicitud de los préstamos destinados a la sementera fuera abierto. A partir de 1747, si las autoridades habían remitido el certificado de reintegro, desde el 25 de septiembre podían iniciar el reparto de la mitad del capital en grano de sus respectivos pósitos sin necesidad de licencia.

Para que concurrieran quienes aspiraban a los préstamos, la administración de cada municipio, según su población, fijaba un plazo, el que le pareciera suficiente para cumplir con todas las formalidades del reparto sin que se atrasaran los trabajos. Normalmente habilitaba en la primera quincena de octubre un día, o a lo sumo dos, durante los que podían presentar sus solicitudes, llamadas memoriales por el lenguaje administrativo del momento. Excepcionalmente, algunos años aquel plazo fue retrasado a finales del otoño, o fueron señalados determinados días, separados entre sí a intervalos crecientes, en cuyo caso las fechas hábiles podían prolongarse entre primeros de noviembre y primeros de enero. Solo en casos extremos se pospusieron a diciembre, a principios y a finales del mes, y en otros, también singulares, el periodo de tramitación se prolongó nada menos que entre comienzos de noviembre y comienzos de enero siguiente, con un calendario que habilitó siete días, cinco de ellos en noviembre.

Cualquiera de los solicitantes, dentro del plazo marcado, debía comparecer ante los alcaldes o cualquiera de los diputados elegidos para el reparto y dejar constancia, ante el escribano que había de estar presente, de la superficie que tuviera preparada para sembrar, fuese en barbechos, en rozas, en eriazos o en rastrojos. Estaban obligados a declarar expresamente el lugar donde la tenían y el trigo que necesitaban, y tenían que hacer constar el nombre de sus fiadores. Como por codicia, aun teniendo, algunos pretendían que el pósito les concediera crédito en grano, en cada declaración de la tierra prevenida también tenía que constar la cantidad de trigo propio que cada uno tuviera, de modo que los préstamos pudieran ser concedidos en proporción a las necesidades reales, una pretensión tan ilusa como tantas con las que justificaban su representación de la equidad las administraciones de la época.

Para los registros de tierra preparada y trigo disponible al principio no se creyó necesario exigir juramento. No parecía probable que se faltara al compromiso moral incluido en la fórmula común. Parecía bastante, para salir al paso de la codicia, con las penas previstas. A todos se les advertía que el trigo que les correspondiera, si en algo faltaban a la verdad, lo perderían, aparte el procedimiento judicial por dolo que contra ellos debiera seguirse. Pero, para ganar en seguridad, el Consejo de Castilla, órgano de la administración central encargado de los territorios de la corona, por su decisión del 1 de julio de 1747 terminó ordenando que las declaraciones sobre las superficies preparadas para la siembra, en tierras propias o cedidas, y del trigo que cada cual tuviera, fueran hechas bajo juramento. Para los registros rigurosos, que eran los que se hacían en las épocas de alza de precios y escasez de grano, no se exigía juramento alguno.

En 1749, en las poblaciones más urgidas el plazo se abrió ya en el transcurso de la última semana de septiembre, mientras que en otras se prefirió demorarlo al final de la segunda de octubre. Tanto los primeros como los que contaron a partir del 14 de octubre habilitaron para la presentación plazos excepcionalmente largos, de entre ocho y nueve días, a contar desde el siguiente a las respectivas convocatorias, tiempo que a todos parecía suficiente para cumplir con el trámite.

El 25 de septiembre, para iniciar el reparto, se pregonó en una parte de las poblaciones más madrugadoras un edicto en la forma prevista, que asimismo se expuso en los lugares públicos, en el que constaba la decisión tomada y que al reparto se iba a proceder ateniéndose a los principios de justificación, proporción e igualdad, tal como exigía la norma. Convocaba a todos los vecinos para que tramitaran, sí así lo deseaban, las relaciones juradas de las tierras que tuvieran preparadas para sembrar, anunciaba la fecha a partir de la cual podían presentarlas y el plazo durante el que serían admitidas sus demandas de grano.

El 2 de octubre, en uno de estos lugares, se reconocía que en los ocho días señalados para presentar las solicitudes habían acudido muy pocos vecinos, por lo que decidieron prorrogar el plazo otros cuatro. El número de los que concurrían a la oferta de trigo ateniéndose al primer plazo estaba siendo escaso en más de un lugar, y entre los que no actuaron con idéntica celeridad algunas situaciones no fueron menos paradójicas. Era ya 13 de octubre cuando una asamblea municipal reconoció que el tiempo estaba adelantado, y que por tanto había llegado el momento para proceder sin demora al reparto del trigo que había en el pósito municipal, de manera que pudiera ser utilizado en la próxima sementera, tal como se hacía regularmente.

R. Crespo.- Cuando hablaban del tiempo, estaban aludiendo el comportamiento de los agentes atmosféricos, que imponían su rigor a las técnicas de las que disponía el campo. Un principio de método atenazaba entonces la agricultura de los cereales. La siembra del grano debía hacerse una vez caídas las primeras lluvias del otoño. Es probable que en octubre de 1749 algunos signos del aire fueran interpretados como precursores de las primeras lluvias, y que en aquel lugar hubieran preferido esperar a que aquellos síntomas aparecieran para poner en marcha el procedimiento de los préstamos.

J. Sanchís.- Tal vez por esta razón los que prefirieron retrasar hasta aquel momento la convocatoria en poco tiempo se vieron en la necesidad de urgir a los interesados para que acudieran al departamento municipal que gestionaba el crédito público de grano con su registro de las tierras que tuvieran preparadas para la siembra, así como del trigo que poseyeran para empanarlas.

R. Crespo.- Una explicación posible de las diferencias en las iniciativas a favor del reparto de sementera puede ser, además del comportamiento de las lluvias de otoño, que quizás aquel año fuera tan imprevisible como la impaciencia las representaba, que una parte de los pósitos pudieron demorarse en la reposición de sus depósitos de grano, y que por tanto la masa apta para la oferta de créditos no fuera en todos los casos la suficiente, una vez llegado el momento de iniciar el ciclo. Y también pudo ocurrir que algunas ofertas no fueran demasiado atractivas, lo que tal vez se podría relacionar más con el producto obtenido en la cosecha anterior, que a muchos permitiría disponer del grano necesario para la nueva campaña, que con el recurso a otros medios de financiación.

J. Sanchís.- Las solicitudes de sementera eran presentadas por una persona, a excepción también de las pocas que eran suscritas por el aperador de sendas labores y los demás temporiles, asalariados contratados por una o las dos temporadas en las que se dividía el año de trabajo en los cereales, que actuaban mancomunadamente. Solo en algo menos de la vigésima parte de los casos las mujeres eran las solicitantes. De los varones habitualmente no se especificaba el estado civil, mientras que de las mujeres en dos de cada tres casos se decía que eran viudas, y en el otro soltera.

Al principio, una parte de las solicitudes a la identificación del solicitante no solían añadir palabras que permitan completar la idea que de ellos nos pudiéramos hacer. Apenas enunciaban el nombre de cada uno de ellos, y en algo más de la décima parte de los casos los solicitantes tampoco hacían constar su profesión. Con el tiempo, entre quienes cumplimentaban sus demandas, se fue imponiendo la costumbre de añadir referencias a su actividad. Los resultados que se obtienen tomando todas las menciones de esta clase que hemos podido recopilar, aunque a las proporciones no sea prudente concederles el alcance que a las muestras los análisis cuantitativos dan cuando las ejecutan en regla, no dan lugar a muchas dudas.

Se identifican como solicitantes de créditos, con más frecuencia, las distintas clases de empleados ganaderos que trabajaban para un amo, en primer lugar los boyeros, pero también los porqueros, los capataces de cerdos o los rabadanes, que asimismo pueden ser citados sin especificar a qué amo prestan sus servicios. También, indicando su vinculación a un amo, son mencionados los arrieros, los maestros de molino, específicamente de pan de manera esporádica, los caseros, el guarda de una hacienda o los que simplemente son llamados temporiles. A quien se dedica al transporte nuestros documentos prefieren llamarlo en algún caso aljamel. Todos, igualmente, pueden ser aludidos también sin que sea necesario referir su vínculo con alguien, y en los casos de los arrieros o de los maestros de molino es posible admitir las dos posibilidades, la dependiente y la independiente. Los aperadores también son referidos como empleados de un amo, pero prefieren ser identificados como aperadores de un cortijo, lo que tal vez haya que admitir como la instantánea no del todo inconsciente de la posición pública a la que aspiraban. De los casos colectivos ya sabemos que se trataba de aperadores y temporiles de cortijos. También se presentan algunos labrantines y hortelanos.

Pero, aunque el número de casos no sea mayor, es más extensa la relación de gente cuya dedicación primordial no era agropecuaria, a pesar de lo cual solicitaban créditos del pósito para actuar como cultivadores de trigo. Son aguadores, albañiles, aserradores, carreteros, especieras, horneros, maestros de zapatero, zapateros o zurradores. Incluso hay solicitantes que se identifican por sus actividades relacionadas con la administración de justicia, como cuadrillero y ministro. Se presentan además presbíteros, y tienen interés identificaciones de eclesiásticos aún más explícitas, como las de prior de un convento de la orden de predicadores, prior de un monasterio de la orden de san Jerónimo y prior de un convento del carmen calzado. Y todavía se cita como condición de un solicitante de grano la de gallego, indicativa, aunque no exactamente de una actividad, de más que probable inmigración por causa laboral en condiciones de dependencia. La lectura de los memoriales, y este análisis, sugiriere además la posibilidad de que entre los peticionarios hubiera testaferros, pero no es posible obtener ningún testimonio que permita demostrar su presencia en algún caso.

La residencia común observada para los solicitantes era efectivamente la población donde estaba radicado el pósito, aunque con frecuencia los demandantes de crédito por encima de las veinte fanegas de grano no mencionaban su domicilio. Aunque es cierto que había algunas excepciones, concordantes con lo previsto por la norma. En algunos lugares se habían suscitado controversias sobre qué municipio debía conceder el crédito de trigo cuando los labradores tenían su labor en un término del que no eran vecinos, y en los casos más complejos había quienes tenían una parte de su labor en un término y otra en alguno de los contiguos. A partir de 1747 este contencioso se resolvió satisfaciendo la concesión donde cultivaran y por tanto pagaban las contribuciones extraordinarias, origen de un documento de alto valor. En cada uno de los municipios se les concedía la porción que les correspondía según la superficie sembrada en cada cual. De este modo, para erigirse en acreedores de concesión alguna, no tenían que pretender razón de vecindad. Los que se identificaron como vecinos de municipios colindantes, y justificaron su solicitud porque al menos una de las unidades de explotación que componían las instalaciones de su empresa estaba en el término al que servía el pósito, vivían en poblaciones a la vez próximas, a unos veinte kilómetros de distancia como máximo. Pero son casos tan secundarios que tomarlos aún más en consideración deformaría inútilmente el análisis.

Concesión de los créditos en grano

B. Vasconcelos.- Concluidos los plazos para la presentación de solicitudes, tal como por la instrucción estaba previsto, el momento para el reparto efectivo del grano que había de ser empleado en la sementera llegaba cuando, terminando octubre, un escribano de cabildo, entonces la personificación de la ley que supervisaba las decisiones públicas, leía, ante el órgano de gobierno de su población, un documento taxativo que descendía desde el asistente. Estaba ejecutando una operación que simultáneamente repetirían todos los municipios de la región que habían decidido abrir sus pósitos.

Por su providencia, daba las instrucciones necesarias para proceder al reparto del trigo de la primera data, así como algunas indicaciones todavía atinentes al cobro de los reintegros que a los pósitos aún les fueran adeudados. En su cumplimiento se redactaría en cada lugar el repartimiento del trigo, para el que eran diputados algunos regidores, miembros de pleno derecho de las cámaras locales de gobierno, quienes debían ser asistidos por labradores prácticos e inteligentes de cada población y atenerse a las siguientes reglas. Los que tuvieran trigo suficiente para atender la sementera de sus barbechos, su manutención y la de sus familias, así como los gastos necesarios de su labor, según la norma, no podían ser admitidos como aspirantes a estos préstamos ni objeto de reparto de trigo alguno. Los privilegiados tampoco podían aspirar a los créditos del pósito, salvo que expresamente se sometieran a la jurisdicción real, la vía para el apremio en caso necesario. Quienes tuvieran algo de trigo, pero no suficiente para completar su sementera, podían recibir préstamos parciales, hasta completar la cantidad que les pudiera corresponder. Los deudores de parte de lo que hubieran recibido en repartos anteriores también podían recibir préstamos parciales, hasta completar la cantidad total por la que antes se habían endeudado. Al que debiera una parte solo del crédito ya recibido se le podía conceder, en la nueva campaña, la mitad de lo que hubiera reintegrado. Pero especialmente el Consejo tenía ordenado que no se diera trigo a quien fuese deudor de todo el crédito precedente. Sus órdenes insistían en ello. Los insolventes absolutos bajo ningún concepto podían participar en los repartos. Quienes debieran todo lo que anteriormente hubieran recibido debían quedar al margen del derecho a postularse.

Es posible admitir, de acuerdo con lo previsto en la norma, que en la práctica no todos los solicitantes dependerían por completo del trigo del pósito, si querían hacer una sementera a su satisfacción. Pero solo en dos, de las 626 solicitudes de grano para la sementera que hemos analizado, los aspirantes declaraban poseer ya algo de trigo. La extraordinaria frecuencia de este aval, en reciprocidad, autoriza a pensar que pudo ser condición para acudir al pósito, en demanda del crédito primordial para acometer la empresa de los cereales, carecer por completo de grano. Es más probable que los clientes del pósito se contaran entre la parte más descapitalizada de quienes se comprometían en la producción de los cereales.

Para resolver con la mayor transparencia, y en justicia adjudicar a cada solicitante lo que le correspondiera, se hacían dos prorrateos de la mitad del capital en grano de cada pósito, calculada como si estuviera por completo reintegrado. No obstante, donde había estilo del reparto a jornaleros, siempre que hubiera capital bastante para no perjudicar las labores, antes era separada, de la mitad para el primer reparto la fracción que a la autoridad le pareciera adecuada a este fin, de la que a cada jornalero, mediante un reparto propio, se le repartía en proporción a lo que necesitaba. Esta excepción, sin embargo, no dificulta el análisis. De ella no hemos encontrado rastro alguno.

A. Méndez.- De donde debemos concluir que en ningún caso resultaron perjudicadas las labores, las explotaciones dominantes del orden que regía el cultivo de los cereales.

D. Revuelta.- Es posible que el préstamo a jornaleros no aparezca porque esté disuelto en el préstamo común. La condición de jornalero no era permanente. Lo permanente era ser trabajador del campo, y este, cuando consigue poner una parcela en cultivo o pegujal justo lo que hace es salir parcial y transitoriamente de la condición de jornalero.

Relator.- Parece oportuna la puntualización.

B. Vasconcelos.- El primer prorrateo se hacía entre todos los solicitantes comunes, identificados en los términos más descriptivos como labradores, pelantrines, pegujaleros y manchoneros, así deudores como solventes, según las tierras registradas por cada uno. El trigo se repartía por unidad de superficie preparada. A todos se les concedía en la proporción que aritméticamente les correspondiera. Si, efectuada esta operación, a cada unidad tocaba un valor fraccionario, de la mitad del capital en reserva se tomaba lo necesario para completar cada lote hasta celemines o cuartillos.

Los deudores, así como quienes no necesitaban trigo, o solo una porción, no podían ser tratados de la misma manera que quienes estaban al corriente en la devolución de sus créditos al pósito. Los que dispusieran de trigo, en caso de que aún necesitaran, siendo solventes solo podían recibir la porción que les hiciera falta, de acuerdo con el mismo valor tipo. En cuanto a los deudores, desde tiempo atrás estaban previstas las bajas que les correspondían, lo que la nueva instrucción reguló con más precisión. A los deudores nada se les repartía si antes no habían asegurado sus deudas. A los absolutos no podía repartírseles nada, y a quienes adeudaban una parte se les deducía de la cantidad que les hubiera correspondido la porción que debían, lo que generaba un excedente circunstancial. En la instrucción precedente se había previsto ya que no se quedara en el granero del pósito, así como el incremento que, en compensación, podía corresponderle a los solventes. La nueva reguló que fuera en beneficio de quienes dependían por completo de estos créditos.

Ajustados los lotes que realmente se podían conceder, se hacía el segundo prorrateo con el trigo excedente, entre los que no tenían ninguno o no les sobraba del que les había tocado en el primero. A los deudores parciales, deducida de la cantidad que les había correspondido la porción que debían, de esta se les concedía una mitad. En los sucesivos repartos, mientras mantuvieran sus deudas, se procedía con ellos de la misma manera, con la intención de estimular el reintegro. Los solventes eran los principales beneficiados. El tamaño de sus créditos se incrementaba, con la cantidad aún remanente, en proporción a las tierras que tuvieran preparadas. De ese modo a cada cual se le concedía según la tierra prevista y a proporción del prorrateo de la cantidad total que se hubiera podido repartir.

El curso que llevaba desde la presentación de las relaciones juradas, con el registro de las sementeras de cada interesado en los préstamos, al reparto efectivo de las cantidades concedidas no estaba a salvo de incidentes. Las impugnaciones y controversias, que la impaciencia alentaba, fueron habituales durante el tiempo transcurrido entre uno y otro momento.

R. Crespo.- A fines de octubre, en las poblaciones observadas para documentar el ciclo 1749/50, los más impacientes por disponer de ellos apelaban a la urgencia del cohecho, que no había podido completarse.

Cuando las tierras que se iban a sembrar habían sido preparadas según las reglas de la barbechera, cohecho era la última labor dada a la superficie dispuesta para la siembra, razón por la que también solían llamarla alzar el barbecho. Tal vez pudo ocurrir que no hubiera terminado el cohecho de sus explotaciones una parte de quienes se habían atenido al rigor de la tradición porque estuvieran faltando las lluvias. Para no atrasarlo más, presionados por la necesidad de disponer de trigo, porque no tenían qué sembrar, aunque hubieran hecho sus respectivos registros de tierras, y bajo la convicción de que podrían esperarlo para la parte de la explotación ya preparada, y porque creían urgente sembrarla, pretendían que les fuera proporcionada una parte del que habían pedido al pósito, a cuenta de lo que les pudiera tocar en el repartimiento.

B. Vasconcelos.- Si aceptamos que quienes hubieran sembrado el año anterior podrían disponer de simiente, es probable que quienes así argumentaran podrían ser promotores de empresas que comenzaban, bien porque hubieran liquidado todo su capital circulante, tentados por la oportunidad, bien porque se aventuraban a esta experiencia de nuevo. En contra de su impaciencia se volvía la prórroga de los plazos concedidos para hacer los registros, decisión que obstaculizaba siquiera evaluar el lote que en el reparto pudiera corresponderles. Cuando algo así ocurría, eran socorridos con discreción por la autoridad judicial, la misma que era parte del gobierno de los municipios.

R. Crespo.- También generaba tensiones el método para el control de las adjudicaciones. Las justicias estaban en la obligación de vigilar la ecuanimidad de los repartos y castigar de manera ejemplarizante, en caso necesario, los que no fueran adecuados. Celando su deber, del reparto decidido hacían copias para exponerlas en los lugares públicos. Una y su correspondiente edicto permanecían expuestos durante tres días. A quienes pudiera interesarle informaba del capital en trigo del pósito, la mitad de este valor, lo que se debía restar por las deudas no liquidadas y la cantidad que se apartaba para los jornaleros, y combinando estos factores deducía el capital líquido que podía repartirse entre las explotaciones demandantes. De cada una constaba la cantidad de tierra preparada que había declarado su promotor, que permitía expresar lo que en bruto correspondía a cada unidad de superficie prevista. A continuación, los solicitantes, uno por uno, eran separados en cuatro clases: los que no debían nada y habían incrementado el préstamo medio por unidad de superficie con los remanentes de las otras clases; los deudores parciales, a quienes se había deducido lo que les tocaba por valor medio en proporción al débito que mantenían; los que tenían trigo propio, con las deducciones del tipo que les correspondían, totales o parciales; y los deudores de todas sus partidas precedentes, que no percibían trigo alguno.

La veracidad del procedimiento se ponía a prueba con la admisión de las denuncias espontáneas. A la vez que el reparto, se publicaba un edicto apelando a los vecinos de la población, para que quienes observaran que algún labrador, pelantrín, pegujalero o manchonero hubiera declarado una superficie distinta a la que tenía preparada, ocultado trigo o incurrido en algún acuerdo previo en detrimento de otros, o en cualquier otra clase de engaño, lo notificaran. Los denunciantes podían comparecer ante el asistente, de manera encubierta o sin secreto, personalmente, por medio de representante o por escrito. El procedimiento también podía sustanciarse ante las justicias o los gobiernos locales con la garantía del secreto. De verificarse la contradicción, el denunciante recibía la tercera parte del trigo que el denunciado hubiera recibido, en especie o en dinero, lo que pudo ser tanto una manera eficaz de estimular las iniciativas como de favorecer la veracidad de los documentos redactados.

B. Vasconcelos.- Era habitual que en las demandas de reparto se incurriera en excesos. Los solicitantes solían pedir cantidades que podían interpretarse como superiores a las que necesitaban. No les faltaba justificación. Muchos actuarían con la esperanza de que lo que pudiera ser valorado como demasiada confianza en la productividad de la tierra, porque aparentaran invertir en ella en una proporción por encima de la que era aceptada incluso para las tierras de mayor calidad, aun cultivadas de manera extensa, fuera suplido con una sobrecarga de trabajo. Combatiendo esta actitud, la autoridad rectora de los pósitos de antemano descontaba el exceso de las menores ilusiones concediendo siempre cantidades por debajo de las solicitadas.

R. Crespo.- Lo que no impedía que fuera necesario, antes de la conclusión de la campaña, depurar los excesos en los que hubieran incurrido algunos. Un juez de comisión nombrado por el asistente, que también actuaba como juez regional de los pósitos, ya en plena primavera de 1750 pudo proceder contra pelantrines, pegujaleros y manchoneros de una población, así como contra algunos de sus labradores, que se habían excedido en los registros de tierra cursados en el otoño precedente. Para beneficiarse del reparto del trigo, habían declarado como porciones destinadas a la sementera más de las que tenían preparadas. Sin pararse en demasiadas consideraciones, el juez dictó auto de prisión para quienes habían incurrido en el abuso. Es probable que las circunstancias críticas que se estaban viviendo le recomendaran actuar de manera ejemplarizante. El gobierno de la población donde residían, alarmado, creyó que, de actuarse así, se provocarían perjuicios y conflictos innecesarios. Los encausados estaban muy empeñados y padecían muchos atrasos a consecuencia de la consabida esterilidad de los tiempos, causa que los responsables del municipio creían que pudo aconsejar a aquellas personas excederse en sus registros. Además, pensaban que en aquel caso no había lugar a fuero o competencia del tribunal actuante, dada la cortedad del pósito; tanta que en los repartos en cuestión a los solicitantes no les llegó a tocar ni la mitad del trigo que necesitaban para sembrar. En la práctica, aunque hubiera que reconocer que se habían excedido en la declaración de las superficies preparadas, esto significaba que ni siquiera habían alcanzado a cubrir las necesidades de las explotaciones que proyectaban, lo que en los hechos, por tanto, no contenía abuso alguno. El municipio propuso al juez, no solo que actuara con benevolencia sino una transacción, que los encausados pagaran a prorrata las costas del proceso.